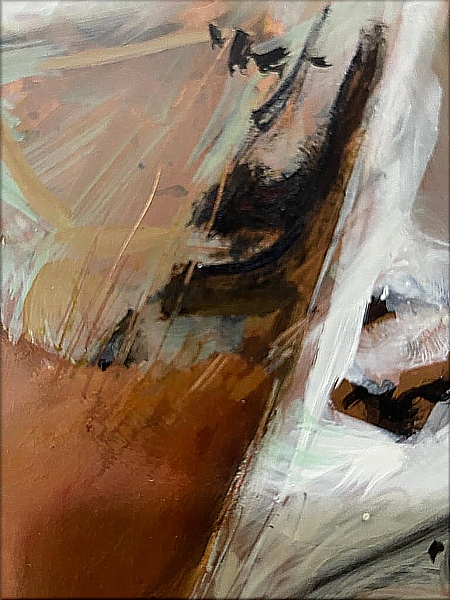

COBRE, VERDE Y BLANCO: LA ESPERANZA DE TRIANA DE JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MUÑOZ

Genoveva Gallardo Martín (14/02/2021)

|

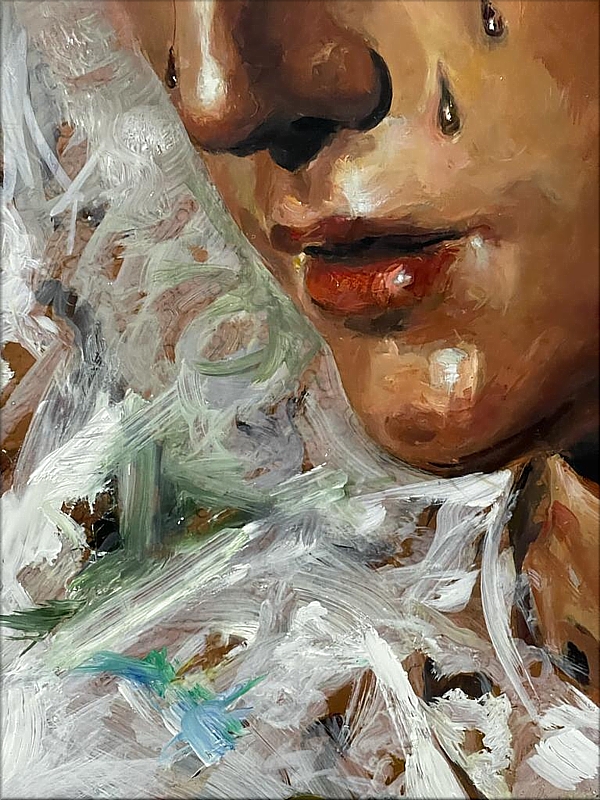

Anverso del cartel |

Cuando un artista, antiguo o moderno, hace uso de un metal no es de forma aleatoria, sino que es totalmente consciente de lo que aportará. El cobre es uno de los primeros metales en usarse en la historia, y hoy en día nos rodea por completo en las telecomunicaciones, en el diseño y fabricación industrial, en las energías renovables... y también en el arte. Su uso como soporte en la pintura, es originario de la segunda mitad del siglo XVI en Italia, teniendo una gran acogida en Flandes con pequeños formatos, y que a lo largo de los años han dado muy buen resultado por su estabilidad ante los agentes biológicos. Su diferencia con respecto al lienzo, es que su acabado muestra texturas más lisas y brillantes. Bien es cierto que las planchas de cobre se han utilizado para realizar impresiones de grabados calcográficos de estampas devocionales y libros religiosos, con diferentes técnicas y excelentes resultados, pero su alto costo hizo que se sustituyera por otro tipo de material. En cuanto a la cartelería reciente, sí podremos constatar que el uso del cobre es un tanto diferente y novedoso. El pintor José Antonio Jiménez Muñoz ha querido rescatar este material para la Esperanza de Triana no por casualidad, sino fruto de la creatividad e ingenio, buscando siempre una conexión con su hermandad de penitencia. Recordemos que una parte de la historia de barrio de Triana, fue asentamiento de la raza calé desde el siglo XV, aficionada tradicionalmente al cobre y otros metales en general y a su facilidad de malearlos en las fraguas, donde realizaban utensilios de todo tipo. En la Cava Baja o de los Gitanos, según explica Esteban Hernández, "recogía el nombre de la Triana gitana, cuna del cante flamenco, del baile, de famosos toreros y tantos otros personajes populares que dieron vida a un folklore único en el mundo y que aportó en los tiempos de la posguerra un poco de alegría compensando tantas calamidades" (1). |

|

|

|

El cartel, cuyas dimensiones son de 1m x 1m, ha permitido calar y esgrafiar su rotulación en el margen izquierdo, observándose una composición en forma de ancla, elemento relacionado con el mar e iconográficamente con la advocación de la Esperanza:

La rotulación permite leer hacia abajo "La Esperanza de Triana 2021" pero también "La espera", "La de Triana 2021" y "es Triana". Un juego de palabras o tipografía que tanto en el diseño gráfico o en la publicidad en general se suele recurrir como llamada de atención y que el pintor utiliza en muchas ocasiones como recurso para obras de cofradías y de Semana Santa. El cobre además, es un material cuyo proceso de oxidación puede conseguir diferentes tonalidades como rojo, gris, negro o verde. En referencia al símbolo de unión de nuestra tierra y la vinculación de la Hermandad de la Esperanza de Triana con la Armada Española, el pintor quiso sumergir la plancha de cobre en el mar Mediterráneo. Con ello el salitre del mar de Málaga se convierte en la primera capa de preparación y el primer elemento que tornará de color verde de este "lienzo". Posteriormente, José Antonio ha procedido a realizar un proceso de patinado y alteración química del cobre, aplicando un gel decapante, acelerando así la salida de carbonatos de malaquitas y azuritas, dando lugar a distintas tonalidades verdes, turquesas y azules. |

|

|

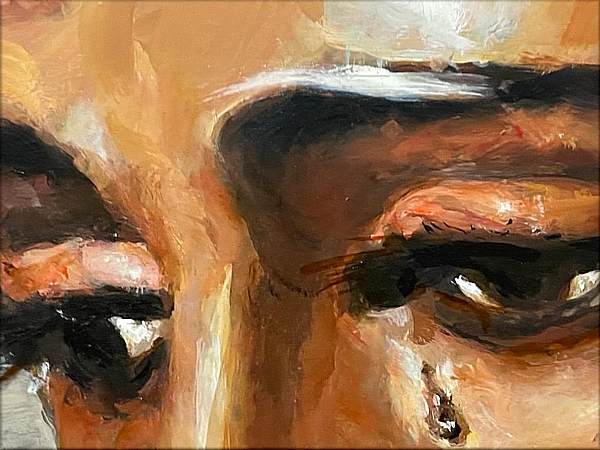

En el margen derecho, ha pintado la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, usando un lenguaje plástico cargado de luz y de fuerza, con pinceladas libres y sueltas, enérgicas y seguras, combinando el brillo del cobre, blancos y verdes. El pintor sintetiza cada punto del volumen de la escultura de forma pictórica, aportándole múltiples matices sin ocultar sus componentes matéricos. José Antonio consigue centralizar el cartel en Ella, con las tonalidades tierra para rostro y el rojo carmín de los labios, contrastando con los blancos de su mantilla, dejando entrever el fondo, (en este caso el cobre), como es característico en el pintor. |

|

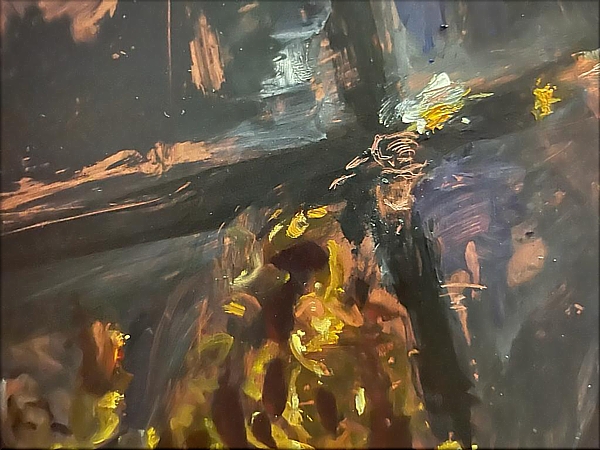

Reverso del cartel |

En la parte posterior del cartel se recoge la noche, con la impronta esbozada e identificativa del Señor de las Tres Caídas en la calle, avanzando sobre los pies pero a la vez parece que se nos escapa. La luz de la luna incide sobre la parte delantera del paso, resaltando la figura del Señor y del centurión, mientras una aglomeración de capirotes morados y capas blancas precede al misterio en la madrugada del Viernes Santo.

|

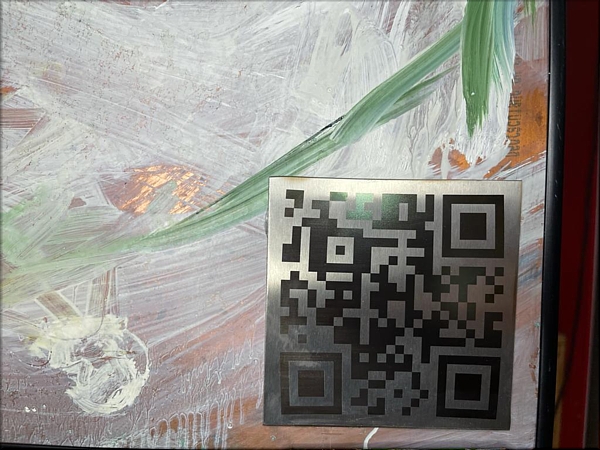

Por último la obra recoge un código QR en el margen inferior derecho hecho sobre acero. Código que no es complementario, sino que es parte integrante de la misma. El cartel no sólo es solo la propia obra en sí o su reproducción en papel, sino que aporta un contenido extra que el pintor ha querido introducir, adaptándose a las nuevas formas de comunicación de hoy en día. |

Estamos ante una obra clásica y única dentro de la cartelería de José Antonio Jiménez Muñoz, con una composición meramente sencilla, sin muchos elementos que distraigan del canal conductor de lo que significa propiamente un cartel. Además de los tonos verdes sacados del cobre, la soltura de las pinceladas del velo blanco incorpora otra técnica como es el "dripping" (común en el autor y que proveniente del "action painting", en la que se deja gotear o chorrear de la pintura). Una obra interdisciplinar que recoge la forma escultórica de una tipografía, una pintura al óleo y además de un audiovisual, en el que se muestra una performance espiritual y rogativa hacia el cartel. Todos ellos juegan un papel importante para su impacto visual y contextualiza el cartel dentro del arte contemporáneo, sin dejar atrás el significado que revela su belleza y transmisión espiritual o de unción que puede llegar a alcanzar. Un cartel que muestra de forma original dos caras, (la noche y el día) a modo de sacramental escapulario, siendo los protectores que nos guían e interceden por nosotros. |

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA Genoveva Gallardo Martín es Licenciada en Historia del Arte. (2) "Dolores de Maria Santissima, historiados, ponderados y empeñados", Fray Diego de Santiago (OCD), 1790, Madrid, Imprenta Real, por don Miquel Francisco Rodriguez, p. 124. |