EL RETABLO DE LA MERCED DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

Con información de Santiago Mercader (25/09/2021)

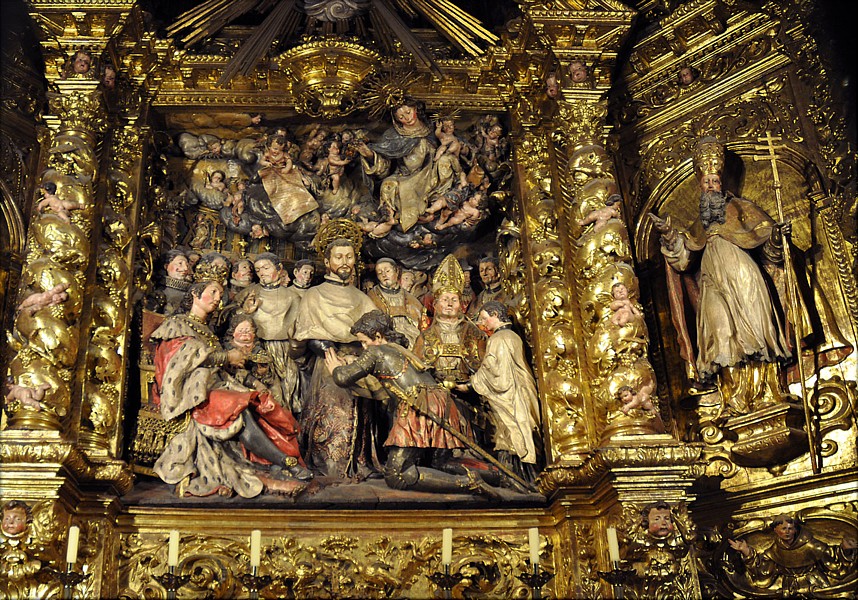

El retablo barroco de la fundación de la orden de la Mercè de la catedral de Barcelona es una de las obras más importantes del Setecientos en el templo metropolitano de la ciudad condal, tanto por su calidad artística, como por su discurso iconográfico, que reivindica a los santos fundadores de la orden redentora de cautivos, en especial a san Raimundo de Peñafort (Ramon de Penyafort), canónigo de la Seo y doctor en Derecho. Fue realizado por Joan Roig, siendo su promotor y cliente Pere Roig Morell, canónigo y sacristán de la Seu. En origen, la capilla de la Merced estaba dedicada al papa san Silvestre I, pero en 1687, año en que la Mare de Déu de la Mercè fue nombrada patrona de la ciudad, cambió de nombre por el actual. En principio el recinto tenía un altar gótico, del que tenemos noticia por una visita pastoral de 1421. El retablo barroco que hoy decora la capilla es obra del escultor barcelonés Joan Roig (1629/1635-1697), llamado Joan Roig I para diferenciarlo de su hijo Joan Roig Gurri, también escultor. Joan Roig I fue discípulo de Domènec Rovira I. A pesar de no haberse encontrado el contrato de su fábrica, sabemos que es de Joan Roig porque aparece mencionado en el contrato del dorado de 11 de julio de 1688, además que las figuras presentan el canon alargado tan característico de su producción. Por las mismas fechas, los Roig, padre e hijo, trabajaban en el retablo vecino de san Paciano, otra pieza cumbre del barroco en la catedral de Barcelona, de parecida tipología ornamental y técnica al que nos ocupa, cuya policromía y dorado corrió a cargo de Joan Moixí, yerno de Joan Roig I. El retablo en honor a los mercedarios fue un encargo privado de Roig i Morell, que también encargó en 1688 cuatro lienzos para la capilla al pintor Pasqual Bailon Savall. Dichas pinturas, hoy fuera de la capilla y repartidas entre el Museo de la Catedral de Barcelona y el archivo catedralicio, representan pasajes de la vida de san Silvestre I (primera advocación de la capilla), san Pedro apóstol (recuerdo patronímico del canónigo Pere Roig i Morell), san Pedro Nolasco y san Raimundo de Penyafort. Seguramente fue Roig i Morell, cuyos restos se encuentran en la misma capilla de la Merced, quien orientó a Joan Roig I a la hora de abordar el programa iconográfico de la obra. Debía ser el canónigo un personaje culto, ya que entre sus títulos figuran los de doctor en Derecho, Teología y Filosofía. En cuanto al contrato del dorado del retablo de la Merced, fue firmado por Francesca Manalt, viuda del dorador Salvador Viladomat y madre del pintor Antoni Viladomat. Según el contrato, todo hace pensar que Roig todavía estaba trabajando en el gran relieve central del retablo. Muerto Salvador Viladomat, la policromía y el dorado del retablo fueron ejecutados, probablemente, por el citado Joan Moixí, yerno de Joan Roig I, quien además era buen amigo de Viladomat. Dicho documento menciona otros trabajos para la capilla de la Merced, como el dorado de los nervios de los arcos y de los dos capiteles del frontispicio, que aunque desvanecidos, son visibles todavía en el recinto, junto con las pinturas al óleo sobre los muros. A pesar de su deterioro, dichas pinturas muestran ángeles músicos con, al menos, tres instrumentos: laúd, fagot y guitarra. Unos pequeños ángeles con libros e instrumentos y otros figuras borradas nos hacen pensar en un programa pictórico más ambicioso. El estado actual del retablo no es el primitivo. Tiene añadidos de otras épocas que no han sido recogidos en las fuentes y guías de la catedral. El gran relieve central, las dos calles laterales (con san Pedro y san Silvestre), las predelas y las columnas salomónicas son creaciones de Joan Roig I. Sin embargo, el zócalo, de menor calidad, se añadió, quizás tras la desamortización, de otro retablo de inicios del siglo XVIII. Tampoco los guardapolvos de los extremos (con san Francisco Javier y, tal vez, san Ignacio) parecen de Roig. Y respecto al remate del ático, con el escudo mercedario, el Espíritu Santo, los rayos de luz dorada entre nubes y los dos regordetes angelitos recolgados sobre volutas, son añadidos de inicios del siglo XX en estilo neobarroco. En 1934 el retablo fue restaurado. Quizás entonces se incorporaron los elementos neobarrocos. Durante la Guerra Civil fue trasladado al Palacio de Montjuic, donde la comisión de salvaguardia del patrimonio republicano almacenó obras de arte hasta 1939, año en que fueron devueltas. En la década de 1990 fue nuevamente restaurado debido a la presencia de termitas, lo que implicó el desplazamiento del mueble unos metros adelante y la retirada de los cuadros de Pasqual Bailon Savall. El traslado permitió apreciar estructuras de refuerzo modernas, incorporadas después de la fábrica primitiva. |

El retablo, de un piso y tres calles, tiene la central más desarrollada, mientras que las laterales, más adelantadas hacia el espectador (solución idónea por la planta poligonal de la capilla), solo alojan figuras exentas dentro de hornacinas. La gran escena central es la composición retablística barroca de la Seu que reúne más personajes. En formato rectangular y altorrelieve, con figuras casi exentas, muestra la fundación de la orden de la Merced en la catedral. La escena elegida es uno de los pasajes mercedarios más emblemáticos, la fundación de la orden con la aparición divina de la Virgen María. Un notorio acontecimiento a juzgar por el numeroso grupo de personajes que lo presencian, más de una docena de figuras. De entre la galería de retratos reconocemos los siguientes: a la izquierda, entronizado, el conde-rey Jaime I el Conquistador; arrodillado delante suya, san Pedro Nolasco, vestido como un armado caballero; entre los dos, de pie, en el eje vertical de la composición y ofreciendo a san Pedro Nolasco los blancos hábitos de la orden, san Raimundo de Peñafort; a la derecha, testigo y partícipe de la ceremonia, el obispo barcelonés Berenguer de Palou II, sentado en cátedra. El obispo, de rostro realista, es reconocible por la tiara pontifical. A su lado un monaguillo le acerca una bandeja con la insignia de la Santa Cruz. El joven monarca, sin barba y coronado, exhibe un lujoso manto de armiños y un toisón de oro, mientras dirige la mirada al caballero. Un niño le acerca una bandeja de plata con los emblemas de la Corona. San Pedro Nolasco, con los ojos cerrados en gesto de devoción, recibe el hábito a modo de escapulario, recolgando ya sobre su espalda. La figura más visible es la de san Raimundo de Peñafort, que en el centro, con hábito canonical blanco y negro) se erige como padrino o cofundador de la orden, ya que fue él y no la Virgen quien impone los hábitos a san Pedro Nolasco. Destaca el realismo logrado por Joan Roig I en los rostros de los retratados, con gran detallismo y algunas licencias históricas en cuanto a sucesos e indumentarias: en el siglo XIII, por ejemplo, los caballeros no llevaban bigotes rizados, ni gorgueras, como aquí vemos; de otra parte, Jaime I tenía sólo 10 años y Ramon de Penyafort se encontraba estudiando en Bolonia. En realidad, Roig buscaba acercar la narración a los ojos del público setecentista con una mezcla de realismo e idealización. Para hacerla aún más cercana, incluyó personajes ilustres, como predicadores, consejeros, nobles, la guardia real y canónigos de la Seu, como testigos del acto. No se descarta la hipótesis que el cliente Roig y Morell aparezca retratado como un canónigo más, espectador de la escena en un discreto segundo plano, quizás el que figura más a la derecha, detrás del obispo Palou. La parte superior de la escena ilustra una visión celestial. A la derecha, acompañada por una cohorte de querubines entre nubes, sobrevuela solemne la Mare de Déu de la Mercè, vistiendo túnica blanca y manto azul y sosteniendo al Niño Jesús, que muestra el globo terráqueo y bendice con la mano derecha, siguiendo una iconografía rosariana. Ambas figuras se coronan con aureolas. La aparición se enriquece con un dinámico grupo de angelitos, que se mueven con libertad en variados escorzos. El abanico gestual y el miedo al "horror vacui" que respira la escena es la traducción gràfica del barroco, del gusto por el ornamento puesto al servicio de la liturgia y la exaltación de la fe católica. De entre los angelitos, uno le acerca a la Virgen el escudo mercedario y otro despliega y señala con el índice un pergamino con un texto sobre la fundación de la orden. A la izquierda, las nubes se esparcen y se deja ver el marco arquitectónico donde tiene lugar la aparición. Se intuye un fragmento de tribuna o galería de arcos, tres candelabros y, detrás, una talla de santa Eulalia, por entonces única patrona de Barcelona. Un capitel compuesto y una columna estriada cierran la composición por la izquierda y, a la vez, hacen de transición entre el grupo del primer término y el fondo del templo. La escena central se cierra por los laterales con una tríada de columnas salomónicas; las que dan la cara al espectador muestran decoración con querubines voladores, pámpanos de uva y pajaritos que picotean fruta; las columnas laterales llevan hojas de parra y vid. |

Fotografías de www.monestirs.cat

FUENTES MERCADER I SAAVEDRA, Santiago. "El Retaule de la fundació de l’orde de la Mercè de la catedral de Barcelona", en Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, nº 31, Barcelona, 2017, pp. 41-50. |

www.lahornacina.com