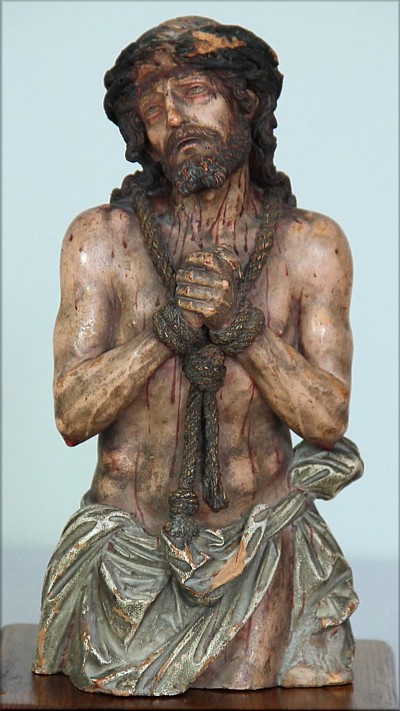

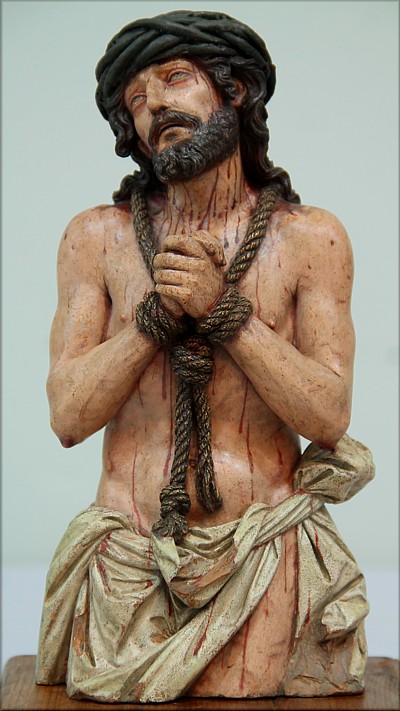

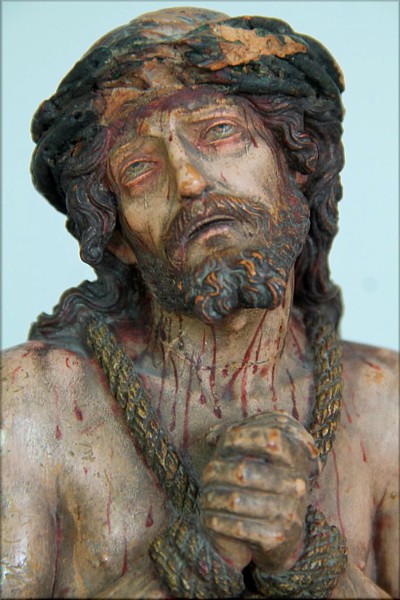

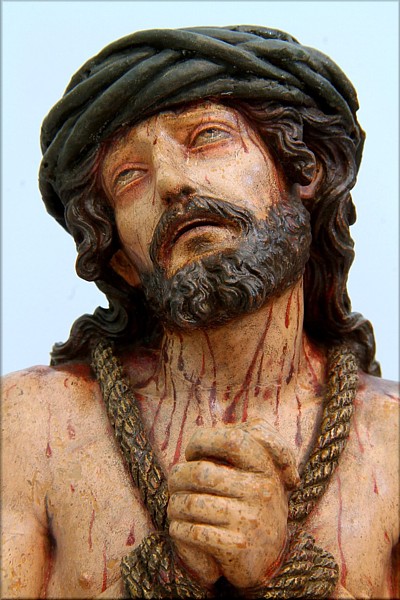

Los autores

Nada se sabe acerca de las fechas del nacimiento y muerte de estos autores, ni de su período de formación; sólo sabemos que nacieron en Granada.

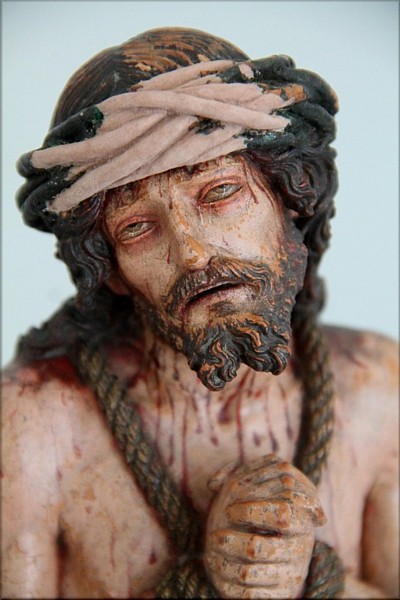

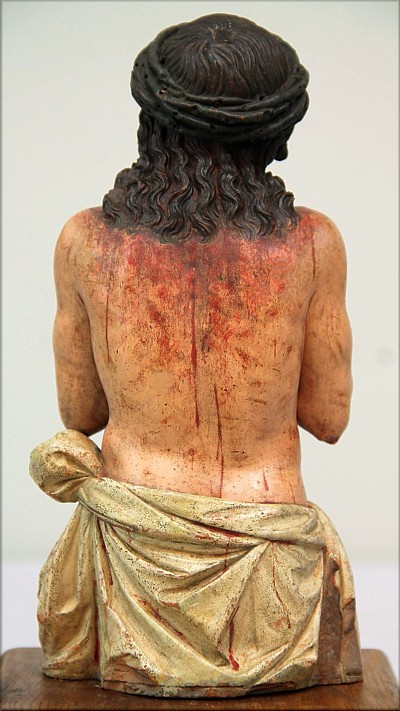

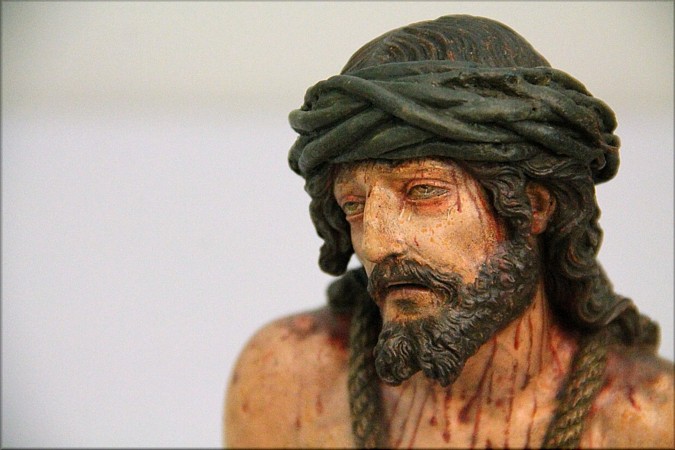

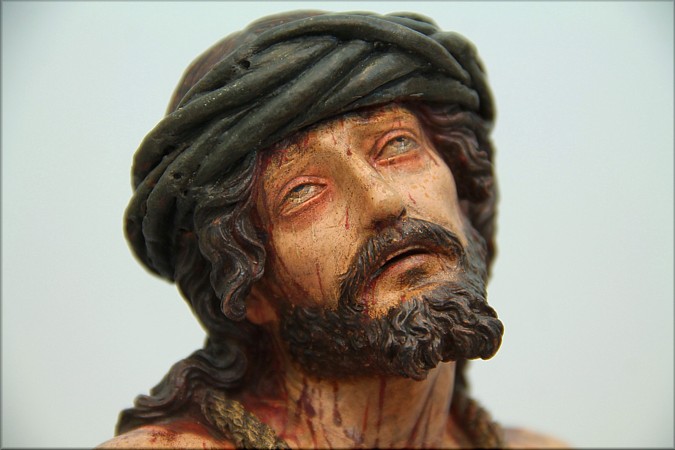

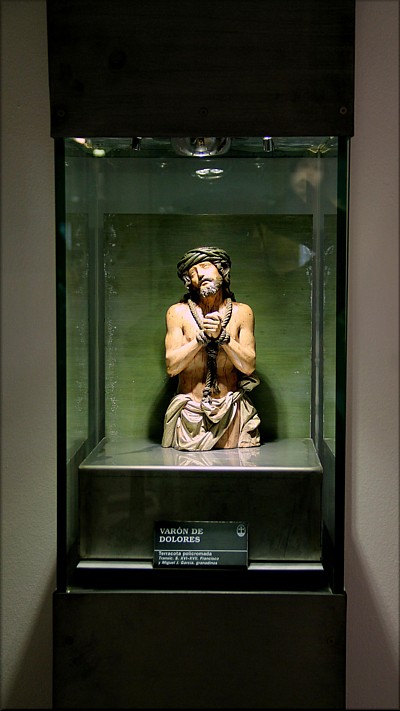

El primero que habla de ellos es el historiador Francisco Bermúdez de Pedraza que ya en 1608 publica en Madrid Antigüedad y excelencias de Granada, donde destaca de un listado de artistas ilustres, la obra de los Hermanos García, gemelos o mellizos: "dos hermanos de un parto", señala Bermúdez. Pero es Palomino el que, tomando nota de otros autores, dice de ellos que ciertamente nacidos de un mismo parto, también "nacieron debaxo de un mismo influxo, pues ambos se inclinaron á la Pintura, y Escultura; pero según parece (...) uno era eminente, o se señalaba más en hazer las efigies de bulto, y el otro en colorirlas ó pintarlas, que no es lo menos importante" (Parnaso español pintoresco y laureado, 1724).

El poeta Pedro Araújo Salgado debió conocerlos y admirarlos, componiendo en 1635 unas laudas acerca de su obra en las que con habilidad poética describe la producción artística de estos hermanos. De ellos decía que empezaron con "la flexible cera", quizás para pasar al bronce, o la orfebrería, sin huir el formón de sus diestras manos, pues también trabajaron la madera tallada, dando "forma sagrada al rudo tronco"; pero el poeta se extiende describiendo sus esculturas con el barro, con el que decía que "a Dios remedan felizmente".

Ceán Bermúdez a principios del siglo XIX los describió como discípulos de Alonso Cano, con el cual a veces se ha confundido su obra, pero debió ser a la inversa, probablemente Cano conoció la obra de estos presbíteros de la Colegiata del Salvador de Granada, y alguna relación estableció con ellos, pues de hecho, la pequeña escultura en terracota de la Catedral de Cádiz que nos ocupa, fue cedida por el propio Alonso Cano al cabildo gaditano, tal como se puede leer en los inventarios capitulares (1). |