La Anunciación (Lorenzo Coullaut Valera, 1901)

INVITADAS

06/10/2020

|

La Anunciación (Lorenzo Coullaut Valera, 1901) |

Introducción La Historia del Arte ha empezado a afrontar solo en los últimos años una serie de preguntas, planteadas por la crítica feminista hace ya medio siglo, sobre el rol histórico desempeñado por las mujeres en el ámbito general de la cultura y en particular en la praxis artística. Una de esas sustanciales cuestiones es el espacio que destinan los museos a las creadoras y, de forma más general, las formas de visibilidad que les reserva. La primera exposición que organiza el Museo Nacional del Prado tras su reapertura, Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931), tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre el modo en el que los poderes establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes visuales, desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. En este tiempo el Prado se convirtió en elemento central de la compra y exhibición de arte contemporáneo y desempeñó un papel sustancial en la construcción de la idea de escuela española moderna. El Prado presenta en sus salas un recorrido por la situación de la mujer en el sistema del arte español a través de algunas de las obras menos conocidas de su colección. Se pretende así dar respuesta a esas cuestiones que hoy podemos considerar clásicas desde una doble propuesta. Por un lado, la visibilización de los principales hitos de la producción artística de las mujeres en el periodo cronológico que va desde los tiempos de Rosario Weiss hasta los de Elena Brockmann, y por otro el reconocimiento del contexto concreto, del escenario ideológico en el que todas ellas debieron desarrollar sus carreras. Como trasfondo de todo ello aparece una estructura oficial que, en definitiva, nunca las consideró como parte integrante del sistema, y que las colocó, con todas sus consecuencias, en una inamovible posición de "invitadas". La exposición Invitadas, ordenada a través de episodios particularmente significativos de este sistema artístico, genera un conjunto de escenarios para reflexionar desde la colección del propio Museo, y para analizar algunas de las consecuencias más profundas de una mentalidad compartida. En todos estos espacios las mujeres que aparecen son pocas veces protagonistas por voluntad propia y rara vez están en los lugares que desean; sólo fueron invitadas incómodas en la escena artística de su tiempo. Este recorrido pone también de manifiesto el compromiso del Museo Nacional del Prado con la conservación, estudio y difusión de sus colecciones en su deseo de visibilizar obras no siempre al alcance del público mediante su incorporación a nuevas narrativas. La primera parte de Invitadas selecciona algunas imágenes de mujeres que se plegaban al ideal burgués. Les correspondía el espacio de lo doméstico, donde se encontraban siempre supeditadas a la figura masculina. Este imaginario y su ideal femenino recibieron un respaldo oficial por parte del Estado mediante encargos, premios o adquisiciones que lo legitimaban y perpetuaban con la intención de mantener el orden social y consolidar la asignación de roles, sustento de la nueva idea de familia moderna, al mismo tiempo que se rechazaban los argumentos que confrontaban esa visión única. Solo los hombres aspiraban a unos premios que eran concedidos por ellos mismos y que recompensaban la fijación de unas pautas de comportamiento moral para la mujer y una presentación de su cuerpo que, de nuevo, era exclusivamente masculina. El contexto en el que se validaron esas representaciones sirve de antesala a la segunda parte de la muestra. En ella se abordan aspectos centrales de las carreras de las principales mujeres artistas, desde las románticas hasta las que trabajaron en el contexto mismo de las vanguardias. Las carreras de todas ellas estuvieron determinadas en mayor o menor medida por un sistema que coartó férreamente su formación, su reconocimiento público y su participación en la escena artística, limitada las más de las veces a ocupaciones consideradas menores, como la fotografía, la miniatura, la pintura de bodegón o, más frecuentemente, la copia. Precisamente esa práctica imitativa, que era el punto de partida en la formación del artista varón, pero la meta profesional para la mayoría de ellas, evidencia los prejuicios respecto a su supuesta incapacidad intelectual y creadora. Todo ello no impidió que en las últimas décadas del siglo XIX se produjera un acceso regular de las mujeres a los premios de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, aunque al principio fue un mero espejismo, pues se ceñía a la práctica de un género considerado menor, el bodegón. Con la consolidación del prestigio de las bodegonistas aparecieron otras artistas con distintas inquietudes que se atreverían a transgredir su condición de invitadas y a erigirse en anfitrionas artísticas de sí mismas, desarrollando carreras hechas a su medida. Invitadas puede visitarse desde hoy, 6 de octubre, hasta el 14 de marzo de 2021, en horario de 10:00 a 20:00 horas (domingos y festivos hasta las 17:00 horas). Entre las actividades paralelas se encuentra un congreso, encuentros y jornadas para el profesorado, visita-taller para familias, conferencias y una maratón de edición y creación de artículos de Wikipedia desde la perspectiva de género (editatona). Asimismo, con motivo de esta muestra se ha editado un catálogo en el que, a través de cuatro ensayos y de dieciséis breves textos -a modo de fragmentos que articulan el discurso expositivo-, y las más de 130 obras que se exhiben -en las que se mezclan pintura, escultura, fotografía, miniatura, cine y artes decorativas-, se sugieren respuestas a cuestiones que nos devuelven a los orígenes del mundo contemporáneo y a la desigual posición de partida que fue asignada a las mujeres dentro de un sistema ideado y protagonizado por hombres. |

|

Doña Urraca (Carlos Múgica, 1857) |

Reinas intrusas La serie cronológica de los reyes de España fue un proyecto museístico ideado en 1847 por José de Madrazo para adornar cuatro de las nuevas salas del Real Museo de Pinturas, entonces bajo su dirección. En pleno enfrentamiento entre los partidarios de Isabel II y los carlistas -que negaban el derecho de la soberana a ocupar el trono por su condición de mujer-, esta avaló la iniciativa de realizar y exponer una galería de retratos que representara, por orden cronológico, a todos los monarcas que la precedieron. Para llenar la laguna de los reyes medievales, de los que no había imágenes en las Colecciones Reales, se encargaron retratos a algunos pintores jóvenes. Al mismo tiempo, dada la finalidad política de la serie -legitimar visualmente el derecho de Isabel II a la Corona- se hizo un especial esfuerzo por representar a las reinas de España. Tras la caída de Isabel II, Juana I de Castilla se convirtió en la figura favorita de los pintores de historia, quienes, obviando el rigor documental, alimentaron el mito de su locura de acuerdo con los prejuicios que sobre la mujer y su incapacidad para gobernar se habían ido acumulando. Sus imágenes evidencian los problemas de representación que seguía planteando, terminado ya el XIX, el reconocimiento de la dignidad regia y el poder político de las mujeres. |

|

La lección del abuelo (Sandor Gestetner, 1893) |

El molde patriarcal A finales del XIX el Estado desplazó la atención que antes había concedido a la pintura de historia hacia los argumentos de denuncia social y, en menor medida, hacia los denominados temas del día, reflejados en escenas que se convirtieron en vehículos de validación de las costumbres y de legitimación de los usos sociales. Dentro de esta segunda categoría interesó en particular la educación de las niñas. Aunque la ley reconocía el derecho de las mujeres a una instrucción primaria, esta se mantuvo diferenciada por sexos, cuestión que motivó permanentes denuncias de escritoras como Emilia Pardo Bazán. Junto a las representaciones de escuelas para niñas, donde estas aparecían aprendiendo cosas intrascendentes junto a sus maestras o compañeras, fueron habituales las escenas en las que padres y abuelos transmitían con gravedad valores morales a sus hijas y nietas, con lo que se producía así una jerarquización del discurso. Por otro lado, también el mensaje patriarcal de la virtud femenina saltó a la expresión artística; y, al mismo tiempo, el " ángel del hogar" dio paso a imágenes de corte más realista de esposas supeditadas a sus maridos en el nuevo contexto de la pintura social. |

|

Al ideal (Miquel Blay i Fàbregas, 1896) |

El arte de adoctrinar Algunas de las obras que concurrieron a los certámenes oficiales gravitaban en torno a una noción paternalista, válida en esos años, según la cual los hombres debían ejercer su control sobre las mujeres para que estas no se dejaran arrastrar por su incontrolable naturaleza emocional. Los artistas interpretaron esa supuesta naturaleza emotiva como parte de su encanto, pero también de su debilidad de carácter, idea que plasmaron en imágenes desenfadadas con títulos como "Soberbia", "Pereza" o "Sed de venganza", que revelaban una clara crítica bajo su apariencia intrascendente. La representación de la locura o de la brujería ahondó en ese mismo concepto, asociando a la mujer a estados de desequilibrio mental o de inexplicable conexión con el imperio de lo oculto y lo irracional. A cambio, otros artistas prefirieron representarlas divirtiéndose en escenarios de ocio, sin añadir a las imágenes ninguna reflexión moralista. Y unos pocos, como Antonio Fillol, denunciaron abiertamente la posición desfavorable en la que las instituciones patriarcales habían situado injustamente a las mujeres. |

|

La rebelde (Antonio Fillol, hacia 1914) |

Brújula para extraviadas La Exposición Nacional de 1895 supuso el triunfo de un nuevo subgénero sentimentalista, inspirado en los folletines o novelas por entregas: el de las hijas pródigas que, tras haberse dejado seducir por un hombre, retornaban al hogar implorando el perdón paterno. Estas jóvenes caídas, habitualmente de extracción humilde, eran redimidas a través de un arrepentimiento lacrimógeno y teatralizado. Huían de un destino trágico de abandono o incluso muerte, consecuencia de su rebeldía y de haber cuestionado el papel que la sociedad patriarcal les adjudicaba. Estas imágenes constituían, en realidad, al igual que los textos que las inspiraban, advertencias educativas para las jóvenes más inconformistas. En años sucesivos empezaron a exhibirse en los certámenes oficiales obras que denunciaban abiertamente las redes de prostitución y el consecuente proceso de degradación al que se veían sometidas sus víctimas. La mirada sin cortapisas sobre un problema de orden público -que las autoridades intentaban invisibilizar, pero no erradicar- solía provocar el rechazo unánime de la crítica y el público. Solo fueron toleradas aquellas imágenes que tras su crudeza encerraran un mensaje moralizante, a su vez las únicas adquiridas por el Estado, que legitimaba así su discurso paternalista. |

|

Perdonar nos manda Dios (Luis García Sampedro, 1895) |

Madres a juicio Desde finales del XIX imágenes de distinta índole reflejaron el marco normativo y moral en el que debía moverse la mujer. Entre las referidas a la maternidad, equiparada entonces a la realización personal femenina, fueron dos los asuntos, ambos controvertidos, que con mayor frecuencia abordaron los pintores, que también denunciaron las paternidades irresponsables. El primero fue el de las consecuencias de los malos hábitos de los progenitores sobre la salud de sus hijos y su posterior abandono, en el que la figura de la madre salió siempre peor parada. Diversos autores, apoyándose en las teorías de la medicina higienista, alertaron sobre las secuelas congénitas que dejaban en los cuerpos de los niños prácticas tales como la prostitución o la infidelidad, relacionadas ambas con las temidas enfermedades venéreas. Por otro lado, los pintores incidieron en un segundo tema: el drama que para muchas nodrizas del mundo rural suponía el tener que abandonar su casa y a sus propios hijos para atender a los de las familias pudientes de las ciudades. El argumento de la lactancia subrogada, frecuente en los certámenes oficiales, se mezcló así con la naciente noción de la lucha de clases. |

|

Las tentaciones de San Antonio (Gabriel Borrás, 1901) |

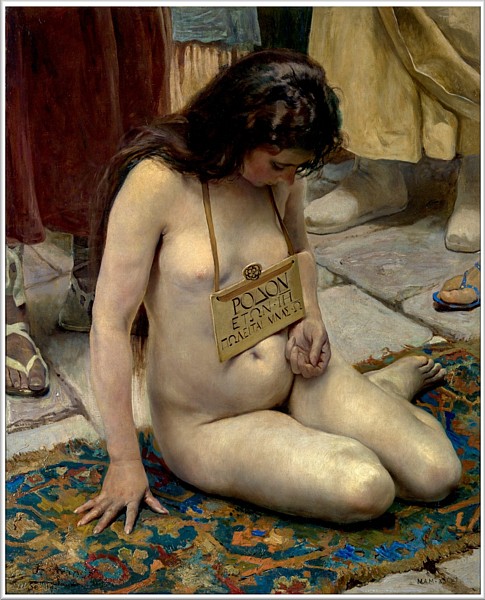

Desnudas En el XIX se empieza a cuestionar la concepción tradicional del desnudo femenino -asociado históricamente a la exaltación de la belleza ideal- y se incorporan nuevas reflexiones sobre los códigos y límites que debían regir tanto la representación como la percepción de un género que no tuvo equivalente masculino. Aunque la Academia siguió exigiendo a los artistas la inserción de los desnudos en relatos canónicos -históricos o literarios- que los justificaran, los asuntos elegidos, en su conjunto, sublimaban las fantasías y los impulsos de los hombres, enmascarándolos bajo excusas moralizantes que contraponían la castidad a la lujuria, o, en el caso de las esclavas y las odaliscas, situando las escenas en remotos y exóticos escenarios orientales. Diversos artistas finiseculares centraron la mirada en el posado artístico, del que llegaron a participar niñas en su transición a la edad adulta. Más abundante fue la iconografía de las modelos obligadas a desnudarse en los ateliers de los pintores por necesidades económicas. Sus representaciones, llenas de recato y pudor, contrastan con la exhibición intencionada de otros cuerpos femeninos, tumbados en forzados escorzos para deleite de la mirada masculina, o fragmentados y desprovistos de identidad. |

|

Una esclava en venta (José Jiménez Aranda, hacia 1897) |

Censuradas Los jurados de las Exposiciones Nacionales tenían la potestad de rechazar aquellas obras cuyos asuntos atentaran contra los preceptos de la moral. En 1906 fueron cuatro los cuadros que, a pesar de su mérito artístico, se consideraron indignos de "figurar en público certamen". Entre ellos se encontraba "El sátiro", de Antonio Fillol, una pintura social cuyo argumento, en opinión del jurado, sobrepasaba los límites de lo admisible. En aquellos mismos años diversos estudios sociológicos analizaron aspectos relacionados con la delincuencia y los bajos fondos de las ciudades. En paralelo, las representaciones de prostitutas vivieron un momento álgido entre los artistas de la modernidad, e incluso un pintor como José María López Mezquita, que había apoyado personalmente el veto académico a los temas indecorosos, plasmaba el interior de un prostíbulo madrileño. Al tiempo que proliferaban en los certámenes, estos asuntos, audaces y ásperos, fueron concienciando a los espectadores sobre las contradicciones de una sociedad basada en la hipocresía y las falsas apariencias. Por su parte, la censura, aunque no exenta de polémica, persiguió y expulsó del circuito oficial una serie de temas que tocaban los derechos y libertades de las mujeres y en los que se vio una amenaza para la decencia y el decoro, cuestiones a menudo incómodas que se prefería relegar a la esfera privada. |

|

María Hahn, esposa del pintor (Raimundo de Madrazo, 1901) |

La reconstrucción de la mujer castiza y Maniquíes de lujo Frente a la imagen de la mujer moderna y liberada que empezó a imponerse en las primeras décadas del XX, algunos ámbitos artísticos salieron en defensa de la tradición. Así, en el seno de la alta sociedad madrileña se fundó en 1909 la Sociedad Española de Amigos del Arte, cuyo propósito era encauzar el gusto y fomentar las artes e industrias tradicionales. A su finalidad protectora y educativa se unía la reivindicación política del estatus y el refinamiento de esa élite social. Las exposiciones que organizó ensalzaron especialmente los objetos del ámbito doméstico y los adornos femeninos que se habían conservado en las residencias aristocráticas. Entre los asuntos favoritos de la institución estuvo también la imagen de la mujer española desde el XVIII, lo que sirvió de apoyo visual a una corriente ideológica conservadora que, en plena era sufragista, volvía la mirada hacia sus tatarabuelas como modelos de perfección. Se popularizaron así los retratos de mujeres ataviadas con objetos de sus antepasadas, y se construyó, con un lenguaje moderno, una imagen anacrónica de la mujer castiza, enseña de la identidad nacional. Así, las mujeres de la alta sociedad internacional, en su afán por ganarse la respetabilidad social, posaron para pintores como Raimundo de Madrazo disfrazadas de aristócratas de la corte de Versalles. Este nuevo y elitista ideal femenino las convirtió en vacuos e inexpresivos maniquíes, ahogando su identidad bajo suntuosos trajes de seda y satén. |

|

La artista (Serafín Martínez del Rincón, hacia 1887) |

Náufragas El término náufragas figura en el título de dos textos literarios publicados respectivamente en 1831 y 1909: "Las españolas náufragas", de Segunda Martínez de Robles, y un breve relato firmado por Emilia Pardo Bazán en la revista "Blanco y Negro". Ambos textos enmarcan la situación de marginalidad que padecieron numerosas mujeres en la cultura patriarcal del siglo XIX español. La falta de una formación especializada dificultó en muchos casos su profesionalización, impidiendo que pudieran ganarse la vida por sí mismas o abocándolas a trabajos modestos, cuando no indignos, limitaciones impuestas contra las que algunas se rebelaron. En el terreno del arte, algunas hijas y esposas de pintores sí recibieron una educación específica, pero las tareas que por lo general desempeñaron en los ateliers fueron asistenciales y subalternas, resultando así su presencia habitual pero invisible en espacios propios de la creatividad masculina. Tampoco se reconoció públicamente el trabajo silencioso de otras muchas mujeres que asumieron en el ámbito doméstico unas labores que la elitista historia del arte consideró artesanales y menores, permitiendo así que los nombres de sus autoras naufragaran. |

|

En el estudio (Vicente Palmaroli, hacia 1880) |

Modelos en el atelier La magnificación de la belleza femenina a lo largo del XIX confirió nuevos roles a las modelos, que teatralizaron sus posados encarnando papeles nuevos en los ateliers de los artistas. Vestidas de época o de alta costura, enjauladas como vistosas aves desprovistas de identidad, la progresiva valoración de la compostura y la apariencia externa las convirtió en primorosos productos de consumo destinados al deleite público. Con el tiempo, la representación de las modelos en los ateliers, su lugar de trabajo, adquirió casi la categoría de subgénero. En su mayor parte, los pintores las mostraron como bibelots, figuritas de adorno que se colocaban como un objeto más del estudio. Espectadoras pasivas de la creación artística masculina, si osaban intervenir en ella era solo para subrayar su imagen superficial y aniñada, para convertir su "descaro" en objeto de burla, y reafirmar su ausencia de genio artístico. Estas imágenes, ideadas por hombres, evidencian el papel subordinado de modelos y musas -a las que transformar, pintar y mirar- que se otorgó a las mujeres dentro del arte. |

|

Jesucristo con la Cruz a Cuestas (Teresa Nicolau, 1866) |

Pintoras en miniatura A imitación de los usos y costumbres aristocráticos, cultivar la pintura se convirtió en un complemento más -como el piano o el canto- de la formación de toda joven de la sociedad decimonónica de buen tono. Sin embargo, al no tener acceso a las enseñanzas que impartían las Academias de Bellas Artes, la educación artística de las mujeres se limitó a la recibida en las escuelas de dibujo o en los talleres de otros pintores. A pesar de ello, algunas llegaron a exhibir sus habilidades como pintoras aficionadas en las exposiciones públicas, donde la crítica las tachó de "graciosas" o "encantadoras". Las pocas que llegaron a desarrollar una carrera profesional -provenientes en su mayoría de familias de artistas- se dedicaron principalmente al retrato en miniatura o a la copia de obras, por lo general sacras, de grandes maestros del pasado. Sus carencias formativas y su sometimiento a las reglas del decoro de la época las abocaron así a un destino casi ineludible como miniaturistas, copistas o maestras de dibujo, actividades que desarrollaron en gran parte dentro del entorno cortesano. Sus carreras se consideraron menores y recibieron, hasta nuestro tiempo, un trato condescendiente. |

|

Copa abarquillada de ágata con Cupido sobre un dragón (Jane Clifford, hacia 1863) |

Las primeras fotógrafas La consideración de disciplina menor que la fotografía tuvo en sus orígenes permitió la participación más activa de las mujeres. Así, desde la década de 1840 un número apreciable de ellas se consagró a la realización de retratos al daguerrotipo. Parte de las pioneras que vinieron a España lo hicieron de manera temporal e itinerante, como Madama Fritz, que recorrió la Península ofreciendo sus servicios como retratista. Otras trabajaron de forma estable en estudios fotográficos, negocios familiares regidos predominantemente por hombres. En el otoño de 1850 el matrimonio británico formado por Charles y Jane Clifford se estableció en Madrid, donde organizó exhibiciones aerostáticas y abrió un estudio fotográfico especializado en vistas, monumentos y obras públicas. A la muerte de Charles en 1863, su viuda continuó con el negocio y recibió del South Kensington Museum de Londres (hoy Victoria & Albert) el encargo de fotografiar el Tesoro del Delfín que custodiaba el Museo del Prado. Su trabajo, realizado al aire libre debido a la baja sensibilidad de la luz a las placas fotográficas, fue uno de los primeros en documentar de manera sistemática el patrimonio artístico de nuestro país, y ha sido atribuido a su marido Charles hasta fecha reciente. |

|

Reproducción al óleo de la dalmática de Carlomagno (Emilia Coranty, 1889) |

Señoras "copiantas" Durante buena parte del siglo XIX la copia de los maestros del pasado fue la actividad artística esencial de las mujeres. Primero se consideró adecuada por decorosa, pero poco a poco esa actividad, que además paliaba en cierta medida las limitaciones derivadas del veto a su formación académica, se convirtió en un desempeño con posibilidades lucrativas que las llevó a reclamar una consideración profesional. Las mujeres presentaron así sus réplicas a las exposiciones públicas y se hizo habitual su presencia copiando obras en los museos, aunque muchas tardarían en acudir solas. La mayoría de ellas se inscribieron en los libros de registro del Prado añadiendo junto a su nombre la palabra "copianta" -feminización del término copiante que evidenciaba su deseo de profesionalizarse- y solo unas pocas se refirieron a sí mismas como pintoras o artistas. Entre las copistas femeninas que figuran en los registros se encuentran algunas pintoras que llegaron a alcanzar un considerable reconocimiento público como Rosario Weiss o Emilia Carmena, quien sería nombrada pintora honoraria de Isabel II. La propia soberana concurrió a diversas exposiciones de bellas artes con copias de su mano. |

|

El príncipe Alfonso, cazador (Cécile Ferrère, 1869) |

Reinas y pintoras Tanto María Cristina de Borbón como su hija Isabel II se sumaron con especial ímpetu a la tradición de las reinas pintoras y exhibieron con frecuencia obras de su mano, especialmente copias de grandes maestros, en las exposiciones celebradas en la Academia de San Fernando y el Liceo Artístico y Literario de Madrid, pero también en las recepciones organizadas en sus respectivos palacios. La prensa ensalzó no solo sus sobresalientes cualidades, sino el ejemplo que daban como protectoras de las artes. Durante sus sucesivos reinados un número considerable de pintoras y miniaturistas fueron nombradas académicas de mérito, y de estas, muchas -como Teresa Nicolau, Asunción Crespo, Rosario Weiss o Emilia Carmena- fueron acogidas en el ámbito cortesano para desempeñar su trabajo. Isabel II favoreció especialmente con su mecenazgo a las pintoras, de las que adquirió diversas obras con las que adornó las estancias del Palacio Real, práctica que continuó en el exilio, donde confió el retrato de su heredero Alfonso XII, a la artista francesa Cécile Ferrère. Esta protección real se mantuvo durante los reinados siguientes y sirvió de paradigma para las casas de la nobleza española. |

|

Uvas de España (María Luisa de la Riva, hacia 1900) |

Las viejas maestras y las "verdaderas pintoras" El acceso restringido de las mujeres a una formación artística reglada favoreció su dedicación desde la Edad Moderna a aquellos géneros que la jerarquía académica consideraba menores, como el bodegón, la miniatura o, en menor medida, el retrato. El propio Museo del Prado atesoraba obras de tres maestras antiguas, Clara Peeters, Catharina Ykens y Margarita Caffi, que marcaban la senda de prestigio que debían seguir las pintoras modernas. Al mismo tiempo, la pintura de flores y frutas se asociaba con determinadas cualidades y virtudes consideradas femeninas, como la capacidad de observación, la minuciosidad, la delicadeza, el cuidado del hogar, e incluso la castidad. La presencia de las mujeres en los certámenes fue aumentando a medida que avanzaba el siglo, llegando a alcanzar cifras notables, como en el caso de la Exposición Nacional de 1887, a la que concurrieron más de sesenta expositoras. La crítica ya no pudo obviar su asistencia, y, aunque en muchos casos siguió manteniendo un tono condescendiente, sustituyó progresivamente el término de "aficionadas" por el de "verdaderas pintoras" al referirse a muchas de las autoras de lienzos de flores y frutas. Algunas como María Luisa de la Riva llegaron a alcanzar un considerable prestigio internacional, a lo que sin duda contribuyó su residencia en París, cuya escena artística permitía una participación más activa de las mujeres. |

|

La miniaturista Teresa Nicolau (Vicente López, hacia 1845) |

Señoras antes que pintoras A lo largo del XIX las artistas proyectaron una imagen pública de sí mismas que contrasta en buena medida con la de sus predecesoras. Salvo excepciones, eligieron no representarse en el acto de pintar ni con los instrumentos propios de una actividad que, profesionalizada, podía comprometer su estatus social. Por otro lado, esta estrategia de representación equiparaba sus efigies a las de escritoras ya consagradas y de incuestionable reputación como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado, a las que Federico de Madrazo retrató sin atributos que evidenciaran su dedicación a la literatura. Siguiendo esta tipología, las pintoras Madame Anselma y Julia Alcayde prefirieron inmortalizarse como damas de elevada posición, mientras que Lluïsa Vidal dejó patente su voluntad de mostrarse como creadora y romper el arquetipo. Resultan también excepcionales los retratos que los pintores varones dejaron de sus discípulas. El pintor de cámara Vicente López ofreció una imagen a la vez canónica e intimista de la miniaturista Teresa Nicolau, y aunque Joaquín Espalter sí representó a su sobrina Joaquina Serrano pintando, lo hizo en el interior de su atelier, con ella desdibujada al fondo. |

|

Paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes. Toledo (Elena Brockmann, hacia 1892) |

Anfitrionas de sí mismas En las últimas dos décadas del XIX la presencia de mujeres artistas en los certámenes públicos aumentó de manera notoria. Parte de la crítica especializada llegó a reconocer la valía de muchas de ellas -a las que tildó incluso de "legítima esperanza del arte español"- y, rebajando el tono condescendiente, juzgó su obra con independencia de su condición de mujeres, al menos en apariencia. La mayoría de las alabanzas siguió encubriendo sin embargo un claro sesgo diferenciador, patente en comentarios como los que afirmaban que Elena Brockmann pintaba "como un hombre" o que Antonia Bañuelos era "el mejor pintor de su sexo". Las jóvenes pertenecientes a un ambiente familiar cosmopolita y receptivo a la creatividad, como Helena Sorolla o las citadas Bañuelos y Brockmann, gozaron de mayor libertad para desarrollar sus carreras, frente a aquellas otras que, como Aurelia Navarro, sucumbieron a la presión social. Ya en el siglo XX se sucedieron distintas iniciativas para enmendar la escasa consideración de las artistas -como la celebración, en 1903, de la Primera Exposición de Pintura Feminista en el Salón Amaré de Madrid-, aunque ninguna lo consiguió plenamente. |

|

Canto de victoria (Adela Ginés y Ortiz, 1892) |

| Especial relacionado en este |

www.lahornacina.com