EXPOSICIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

05/11/2019

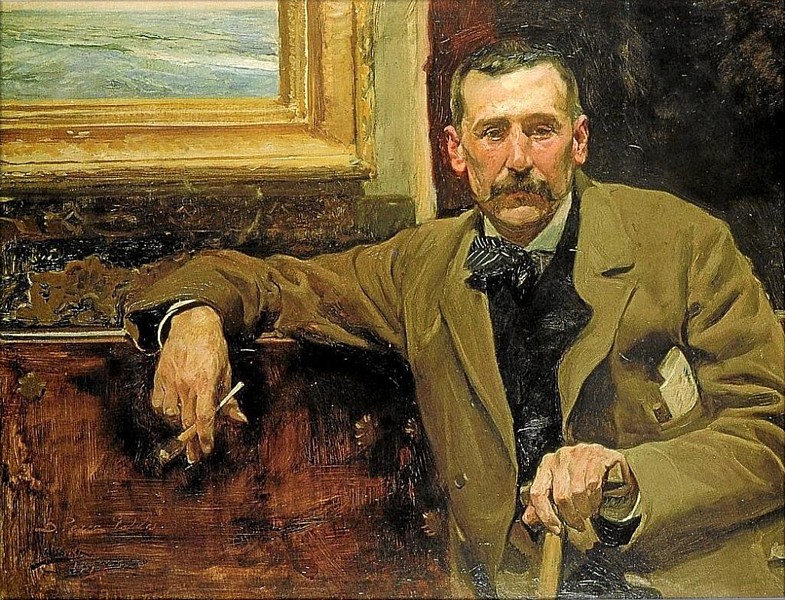

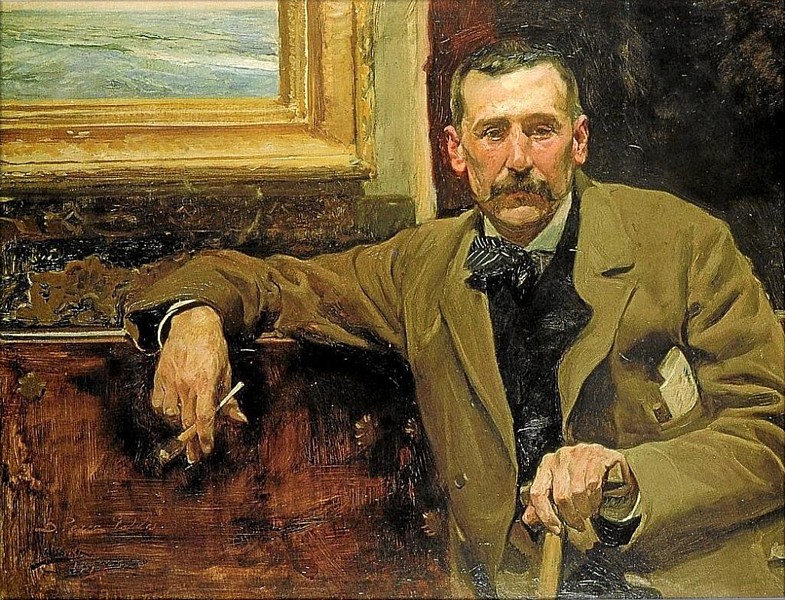

Benito Pérez Galdós. La verdad humana

La principal aportación de Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920) a la cultura española fue inventar una imagen moderna del ser humano, que superaba la forjada a base de los arquetipos mentales y dualidades predominantes desde el Renacimiento: razón y corazón, mente y emociones, espíritu y cuerpo. Estos contrastes habían determinado los vaivenes de un campo intelectual colonizado por esa ideología que hizo prevalecer la superioridad del espíritu (lo noble) sobre el cuerpo (lo innoble) y contribuyó al desequilibrio, personal y colectivo, de la sociedad española. Pérez Galdós ofreció en sus obras literarias un modelo de ser humano real, verdadero, en sintonía con su contemporaneidad, que a la vez no renunció a la herencia literaria del siglo de Oro y muy especialmente a la del universal personaje cervantino, don Quijote de la Mancha, cuyo poder de imaginación podía doblegar las preocupaciones materiales. Sus quijotes decimonónicos ya no serán hidalgos, sino abogados, empleados, médicos, comerciantes, profesores, maestros, y mujeres admirables. Las salas de la exposición Benito Pérez Galdós. La verdad humana, comisariada por Germán Gullón Palacio y Marta Sanz Pastor, dan cuenta de un mundo en transformación que va forjando la polifacética personalidad del escritor canario que con sus obras y aportaciones públicas incidirá, a su vez, en una nueva manera de entender la realidad moderna. Se exhiben más de 200 obras: manuscritos, libros impresos, esculturas, grabados y lienzos de las colecciones de la BNE y de otras entidades españolas, así como de coleccionistas privados. Se acompaña de actividades paralelas como conciertos, teatro o jornadas sobre el autor. Los espacios íntimos, la luz de los exteriores, la naturaleza, las tertulias, los trabajos y las publicaciones galdosianas se desgranan en salas donde tendremos la oportunidad de familiarizarnos con el árbol genealógico de Pérez Galdós; sus primeros años en Canarias; el primer amor; sus aficiones pictóricas; la llegada a Madrid y el aprendizaje en el Ateneo; el magisterio de Giner de los Ríos; su experiencia como periodista; la influencia que sobre él ejercieron las lecturas de Balzac, Dickens o Mesonero Romanos; sus primeras novelas y su evolución como escritor hacia estilos cada vez más personales y versátiles; sus amistades con Menéndez Pelayo, Clarín y Pereda; su perfil de hombre político y su deriva hacia el republicanismo; los amores con Emilia Pardo-Bazán y con la madre de su única hija; su papel como renovador del teatro español; la gran despedida nacional que se le dispensó tras su muerte; y el posterior silenciamiento de una figura magna de nuestras letras que, actualmente, vuelve a ser revisitada por literatos actuales muy relevantes... Todo ello para trazar el retrato de los rostros de un escritor, un intelectual, un ser humano inquieto y lúcido, que vivió las ideas para reinventar las vidas. Su obra narrativa constituye un extraordinario panorama verbal de las costumbres e historia del siglo XIX español. Pérez Galdós fue un novelista imbuido por la filosofía positivista, el liberalismo y el anticlericalismo de su tiempo, representó el mundo que vio y que le interesó con un arte reconocido universalmente. |

El exilio republicano de 1939, ochenta años después

La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 precipitó la Retirada y, entre finales de enero y el mes de febrero de aquel duro y muy gélido invierno, aproximadamente medio millón de españoles republicanos vencidos, de todas las clases sociales y edades (ancianos, mujeres, milicianos y niños), desarmados y ligeros de equipaje, atravesaron con sus maletas y bultos la frontera francesa. Para la mayoría de nuestros intelectuales exiliados la primera experiencia de su exilio francés fue la de los campos de concentración: Argelès, Saint Cyprien, entre otros. Los artistas, escritores e intelectuales republicanos internos en estos campos de concentración franceses preferían, por razones obvias de lengua y cultura, exiliarse en América, sin olvidar que muchos exiliados republicanos españoles terminaron por convertir Francia en su residencia definitiva y que permanecieron en una Europa abocada a la Segunda Guerra Mundial. Instalados en sus distintos países de acogida y creadas nuevas instituciones como la Junta de Cultura Española, fundada en París en marzo de 1939, los intelectuales republicanos exiliados pudieron publicar durante aquel mismo año sus primeros libros, editar sus primeras revistas, exponer sus primeros cuadros o dar sus primeros cursos en aquellas universidades americanas. La exposición El exilio republicano de 1939, ochenta años después, comisariada por Manuel Aznar Soler y José-Ramón López, pretende reconstruir la actividad cultural a lo largo de aquel año 1939 del exilio republicano español en las cuatro lenguas de nuestra República literaria: castellano, catalán, gallego y vasco. Sin distinción de clases sociales, de género o de lenguas, esta exposición quiere ser también un homenaje a la memoria de todos nuestros exiliados republicanos de 1939, ochenta años después. |

www.lahornacina.com