Herido por la belleza clásica

Gregorio Prieto y Eduardo Chicharro Briones

Hacia 1929-1932

Museo Fundación Gregorio Prieto

CUESTIÓN DE AMBIENTE

23/06/2021

|

Herido por la belleza clásica Gregorio Prieto y Eduardo Chicharro Briones |

Cuestión de ambiente. Diversidad en el Madrid literario y artístico de los años 20 es un nuevo proyecto expositivo que abre al público mañana jueves, 24 de junio, en la planta 4 de CentroCentro, espacio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (Plaza de Cibeles, 1). Esta muestra fotográfica y documental, comisariada por Joaquín García, recupera y reivindica la memoria de una ciudad diferente de la que nos han contado hasta ahora a través de las vidas y el trabajo de una serie de artistas y escritores que convivieron en Madrid durante la década de 1920, caso de Álvaro Retana, Antonio de Hoyos, Tórtola Valencia, José Zamora, Edmond de Bries, los poetas integrantes de la Residencia de Estudiantes, Gregorio Prieto o Victorina Durán, entre otros. Cuestión de ambiente. Diversidad en el Madrid literario y artístico de los años 20, visitable hasta el próximo 24 de octubre en horario de 10:00 a 20:00 horas (martes a domingo), quiere recuperar y reivindicar a través de las vidas y el trabajo de una serie de artistas y escritores que convivieron en Madrid la memoria de una ciudad diferente de la que nos han contado hasta ahora. Un Madrid creativo, de vanguardia, moderno y mucho más fuera del armario y próximo al actual de lo que nos podíamos imaginar. A lo largo de una serie de biografías de personajes, casi todos relacionados entre sí, la exposición propone un recorrido visual y documental por el Madrid de hace un siglo, poniendo cara a sus protagonistas y recuperando su vida y su trabajo en aquellos años. Una década en la que la ciudad experimentó un gran crecimiento demográfico y urbanístico que dio lugar a una capital bulliciosa y efervescente, mucho más permisiva en lo moral y en las costumbres sociales de lo que posteriormente se contó y que difería poco de otras grandes capitales europeas como París o Berlín. La ciudad caminaba en esos años al paso de los tiempos con nuevas músicas, nuevas modas y nuevas formas de hacer y entender el arte y la literatura. Y no fue menos en cuanto a la visibilidad de la diversidad sexual. "Los sucesos posteriores a los años 30 nos han hurtado la memoria de ese Madrid, confundiéndonos con una imagen de oscurantismo y atraso que no fue tal. Atrapados entre el espíritu regenerador post 98 y el mito cultural de la II República, este fue un momento fundamental en la vida y la obra de un grupo de creadores de todo tipo, que este proyecto pretende recuperar", explica el comisario Joaquín García. Escritores, pintores, ilustradores o figurinistas se relacionaban con cantantes y bailarinas, con cupletistas y actrices, constituyendo un entorno social común. Se reunían en el café de Levante, en el Fornos o en la Granja del Henar, estrenaban en el teatro Fuencarral, en el Maravillas o en el Romea... Son los años en los que Álvaro Retana y Antonio de Hoyos escriben historias de personajes ambiguos y pansexuales. Su amiga Tórtola Valencia baila con vestuarios diseñados por José Zamora revolucionando la danza contemporánea. Edmond de Bries triunfa en los mejores escenarios de la ciudad con sus espectáculos a lo que asiste incluso la Reina Victoria Eugenia. También es el momento en el que se produce el paso del Modernismo a las vanguardias históricas, en el que llegan a la capital los poetas de la Residencia de Estudiantes, publican sus primeras obras y viven sus primeras relaciones. Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y Federico García Lorca se conocen, se tratan, hablan de poesía y del amor hacia otros hombres. El pintor Gregorio Prieto los retrata y la escenógrafa Victorina Durán comparte estudio con otros jóvenes artistas como ella, realiza sus primeras exposiciones y tiene sus primeras relaciones sexuales con mujeres. Joaquín García Martín es el comisario de Cuestión de ambiente. Diversidad en el Madrid literario y artístico de los años 20. Licenciado en Historia del Arte, ha formado parte del colectivo Doméstico y entre 2012 y 2020 funda y dirige García Galería. Ha colaborado con distintas instituciones artísticas públicas y privadas y actualmente lleva a cabo la serie de podcasts con artistas actuales titulada "Hablar normal y corriente". |

|

Gregorio Prieto con un amigo Década de 1920 |

Hace cien años que Madrid comenzó a convertirse en la ciudad que conocemos hoy. Muchos de los hitos urbanos que la caracterizan se construyen en esos años, cuando deja de ser la capital de la monarquía para convertirse en una gran metrópoli moderna. La Gran Vía, el metro, los ensanches, los rascacielos. Todo eso aparece en ese momento. Y también lo hacen las modas internacionales en el vestir, los bares de copas, los movimientos artísticos de vanguardia, los ritmos modernos, los cines o la cultura de masas. También en los años 20 del siglo pasado cuando llegan los grandes cambios en las costumbres sociales: las mujeres que deciden su vida más allá de la estructura tradicional del matrimonio y la familia y la visibilidad de la diversidad sexual. Ambos fenómenos, que en la actualidad conforman el núcleo de reivindicaciones y conquistas, tienen su origen en esta época. El campo artístico, la pintura, la literatura, el teatro o la danza, que viven un momento de esplendor, son un territorio que refleja perfectamente estos cambios. Por una parte, porque siempre habían sido un espacio que se encontraba apartado de las estructuras sociales tradicionales pero también, por ser más cercano a la recepción de ideas nuevas. Madrid en los años 20 está en plena expansión física. Se crean nuevos barrios e infraestructuras y supera por fin el millón de habitantes. En estos años la ciudad cuenta con 25.000 líneas de teléfono y más de 30.000 aparatos. Hay 44 líneas de tranvía, 2 de metropolitano, 10 de autobuses y los primeros vuelos regulares aterrizan en Getafe mientras se construye el aeropuerto de Barajas. En la Gran Vía se abren los primeros grandes almacenes. La ciudad crece entre el cuplé y el jazz. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial le procura una bonanza económica que se hace sentir en todo el territorio y le libra, además, de la destrucción y el trauma que sufre el resto de Europa. Fue en realidad como un balón de oxígeno que le permitiría ponerse al día con el proceso de regeneración pendiente desde el siglo pasado. Madrid se convierte en un lugar de encuentro e intercambio de aquellos que huyen del conflicto bélico. Refugiados, espías, diplomáticos en misión especial, intelectuales perseguidos o artistas atrapados por las circunstancias, confluyen en una ciudad que recogerá sus aportaciones con avidez. Políticamente, la década coincide plenamente con la dictadura del general Primo de Rivera. Tras el golpe de estado de 1923 y, apoyado por el rey Alfonso XIII, se suspenden la Constitución y los partidos políticos, y se establece un gobierno de militares que durará más de seis años. Es una situación similar a la que se había producido en Italia con Benito Mussolini y que, en breve, se dará en otros países europeos. Sin embargo, la suspensión del sistema democrático, la persecución constante de cualquier disidencia y un gobierno incapaz de solucionar los problemas del país a base de censura y represión, solo servirán para quebrar la poca confianza que quedaba en el sistema monárquico. Por su parte, en el campo artístico, en la década de 1920 se produce un cambio fundamental con el paso del Modernismo a las Vanguardias. Es un momento en el que en las tertulias y las exposiciones coinciden todavía las ideas y las prácticas heredadas del fin de siglo con los nuevos aires de ruptura y experimentación. |

|

Heliogábalo Antonio Juez Nieto |

En este momento, en toda Europa, la homosexualidad era considerada exclusivamente en términos de lo patológico o lo criminal y, habitualmente, de ambas cosas. Los homosexuales son invertidos, desviados o pervertidos, como resultado de instintos criminales o por interés económico. Algo había fallado en su desarrollo físico y su insistencia en estos comportamientos sólo se podía entender como resultado del vicio. Sin embargo, es ahora, cuando empieza a abrirse camino una nueva consideración de la diversidad sexual. El impacto provocado por la publicación del "Corydon", una colección de ensayos de André Gide, junto a la difusión de los estudios de Magnus Hirschfeld, alimentan el debate. La homosexualidad comienza a alejarse de lo desviado para iniciar un proceso de aceptación social. En España no hay un movimiento que se oponga a la persecución de los homosexuales, pero tampoco hay una legislación represora tan concreta, como ocurre por ejemplo en Alemania. Hasta el Código Penal de 1928 no aparece la persecución legal específica de las prácticas homosexuales aunque esta se hallaba implícita en los ordenamientos anteriores. En la literatura española el homosexual se hace primero visible en el contexto de la novela frívola. Estas narraciones, de tipo escandaloso y comercial, se caracterizan por llevar al límite las convenciones morales de la época, pero es también donde se refleja una realidad que no tiene cabida en la literatura seria. En estos relatos de un mundo de liberación de costumbres que busca excitar al lector, encontramos personajes que reivindican activamente el amor o la atracción sexual hacia miembros del mismo sexo. Dos de sus principales autores, Antonio de Hoyos y Álvaro Retana, viven abiertamente su homosexualidad en el Madrid de la época. Un importante espacio de visibilidad lo constituye el teatro y, especialmente, los espectáculos de transformistas. Hay que enfatizar el enorme éxito que tienen estos hombres que se visten de mujeres, habitualmente para imitar a las cantantes más famosas de la época. No se trata únicamente de pequeñas apariciones en locales especializados, sino que en ocasiones se trata de grandes producciones en los escenarios más importantes, que atraen a miles de espectadores. Figuras como Edmond de Bries se convierten en verdaderas estrellas. El entorno teatral es también un espacio permisivo para la diversidad sexual al ser una actividad que ya había tenido que romper con gran parte de las estructuras sociales establecidas. Es aquí, el lugar donde empieza a dejarse ver el cuerpo desnudo, y donde también se visibiliza una sexualidad hasta entonces no aceptada. Como en la actualidad, Madrid representa una diferencia con el resto de España en cuestiones de visibilidad. En la capital, las posibilidades de vivir la homosexualidad abierta o tranquilamente no eran las mismas que en una ciudad de provincias. Cuando nuevas generaciones lleguen por motivos de estudios o profesionales, encontrarán un espacio de mayor libertad, lejano a las obligadas constricciones familiares, que les permitirá florecer sentimental y sexualmente. En los años 20 asistimos a la llegada de Cernuda, Lorca o Prieto donde darán con un entorno intelectual que hará evolucionar su obra y donde podrán realizarse en libertad. Pero, también como en nuestros días, las mujeres lesbianas sufrían entonces una doble persecución: por el hecho de ser homosexuales y mujeres. Son tiempos en los que la mujer que toma sus propias decisiones es calificada de mujer "hombruna" y que cuando demuestra su valía en el mundo profesional o intelectual es calificada de mujer "viril" como halago. Para ellas será más difícil, doblemente duro. Cuestión de ambiente. Diversidad en el Madrid literario y artístico de los años 20 quiere recordar las vidas de una serie de creadores y creadoras que, en el Madrid de los años 20 vivieron su homosexualidad de una manera abierta y libre. Unos completamente, otros menos, pero todos ellos, en mayor o menor, medida "fuera del armario". Hay más ejemplos, pero esta exposición se centra en quienes por su importancia, su singularidad y, sobre todo, por lo públicamente que vivieron su verdad, fueron pioneros y pioneras de los espacios de libertad de los que ahora gozamos. El objetivo de esta muestra es relatar esas vidas y su obra para ponerlas en valor, para recordar sus nombres y su historia en aquellos años. Reivindicarles junto a una ciudad que los acoge y que se convierte en el escenario de una historia que no se cuenta tanto como se debería. |

|

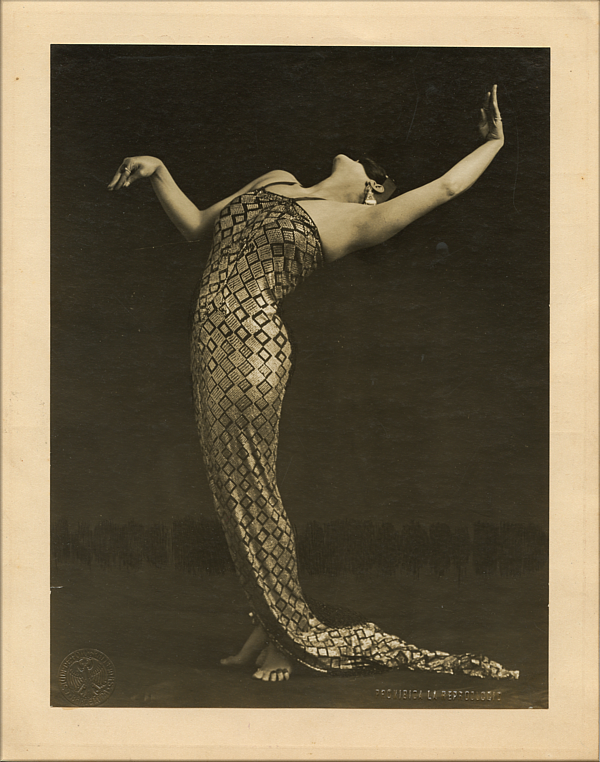

La danza de la serpiente Tórtola Valencia |

www.lahornacina.com