Foto: Venancio Galán

MIGUEL Y JERÓNIMO GARCÍA

Venancio Galán

|

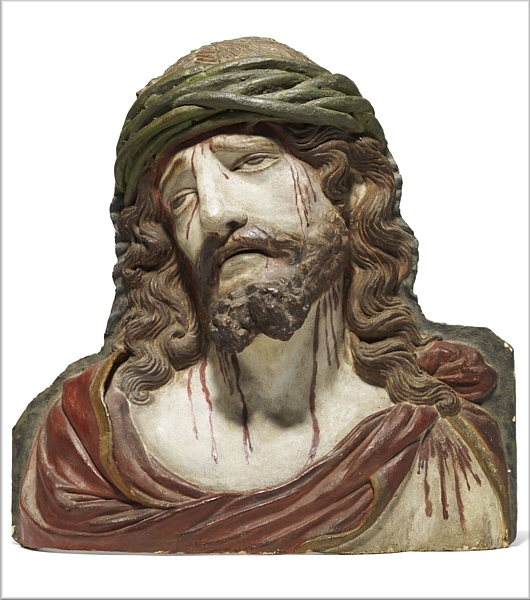

Ecce Homo (Carmelitas de Granada) Foto: Venancio Galán |

Tras la toma de Granada en 1492, tuvo lugar el asentamiento en la ciudad de un gran número de artistas que trabajaban a destajo con el único fin de surtir de imágenes a la iglesia y a los conventos que comenzaban a erigirse. Esta "sacra demanda" fue en aumento a finales del siglo XVI, cuando la sociedad pudiente del momento comienza a reclamar efigies para sus capillas y oratorios particulares, algo que iría a más en los albores del XVII. Es en este preciso momento, es cuando tiene lugar el nacimiento y el desarrollo artístico de nuestros protagonistas, los hermanos Miguel y Jerónimo Francisco García. Poco sabemos sobre la vida de los hermanos García, siendo muy escasos los datos que actualmente hay en torno a su nacimiento. Son dos figuras aún faltas de un estudio en profundidad. Nacidos de un mismo parto según nos cuenta Bermúdez de Pedraza, Miguel y Jerónimo llegaron a este mundo durante el último tercio del siglo XVI. Su infancia sigue siendo un misterio por descubrir, y los primeros datos que conservamos nos llevan a su juventud, momento en el que llegaron a ser canónigos de la colegiata del Salvador. En este lugar, fue donde desarrollaron su producción barrista y debieron de tener su propio taller. El hecho de que trabajasen el barro se ha interpretado, por parte de algún autor, como que pudieron haberse formado en Sevilla, donde ya se conocía y trabajaba este material, relacionándolos con Gaspar Núñez Delgado. Recientes estudios demuestran no solo la importancia, sino el conocimiento que la población granadina tenía desde el siglo II d.C., sobre el tratamiento y las cualidades de dicho material. Probablemente no salieron de su ciudad natal y su aprendizaje fue adquirido por el contacto que debieron de tener con alguno de los cientos de alfareros que por aquel entonces se encontraban asentados en el Albaicín. Trabajar la terracota es mucho más fácil, más barato y rápido, que la madera, a lo que debemos de añadirle que si la técnica se domina el resultado final es impecable. En lo que respecta al trabajo que realizaban, parece ser que cada uno tenía una función, o lo que es lo mismo, una especialización, siendo uno el que modelaba, y otro el que policromaba. Quién hizo qué es algo que por el momento desconocemos. |

|

San Jerónimo Penitente Foto: Carlos Herraiz |

Ambos eran hombres de profundas convicciones religiosas, algo que está presente en toda su obra, donde se nos muestra un modelo real en torno a la piedad, creado a partir de una cuidada y estudiada estética. Eran también conocedores de la estampa devocional que circulaba por nuestro país, siendo sobre todo los grabados de Durero, los que tomarían como ejemplo y modelo iconográfico a seguir. Junto a lo anterior, no podemos olvidar la influencia de los artistas que trabajaban en la Granada de aquel momento. El rasgo más común en su producción y que encontramos en todas sus imágenes, es el realismo, donde se aprecia claramente la influencia de Pablo de Rojas (1549-1611). Obras que siempre reflejan la faceta más humana de Cristo, alejándose de los planteamientos estéticos anteriores, en las que le contemplamos en su faceta mortal, de carne y hueso, sufriente a pesar de su origen divino. El profesor Orozco Díaz clasificó su obra en dos tipologías: obras de bulto exento y altorrelieves, viendo como diferencias entre ambas el tamaño y la forma. La iconografía del Ecce Homo constituyó el grueso de su producción, y es aquí donde se muestra esa obsesión ya comentada de los Hermanos García en torno al realismo. Son obras donde todo está estudiado, desde la concepción en sí de la efigie hasta la perfecta anatomía del cuerpo, pasando por el excelente uso de la policromía. Elementos reales como las púas en las coronas de espinas o las sogas atadas al cuello, serán el complemento perfecto para recrear esta tipología. Dos maneras tuvieron a la hora de afrontar el tema del Ecce Homo: por un lado, los pertenecientes a la primera tipología, de bulto redondo hasta la rodilla, donde se aprecia perfectamente ese conocimiento de la anatomía. Mirada implorante al cielo, con la boca entreabierta a modo de súplica y las manos entrelazadas sobre el pecho, orando Jesús al Padre. Un dramatismo medido, sin exagerados gestos, que nos hace partícipes del rezo. Algunos ejemplos los encontramos en el monasterio de la Cartuja, el convento de San Antón o el de la parroquia de San Justo y Pastor, todos en Granada; el del hospital de Nuestra Señora de Paz, en Sevilla, o el recientemente recuperado para la catedral de Cádiz, entre otros. |

|

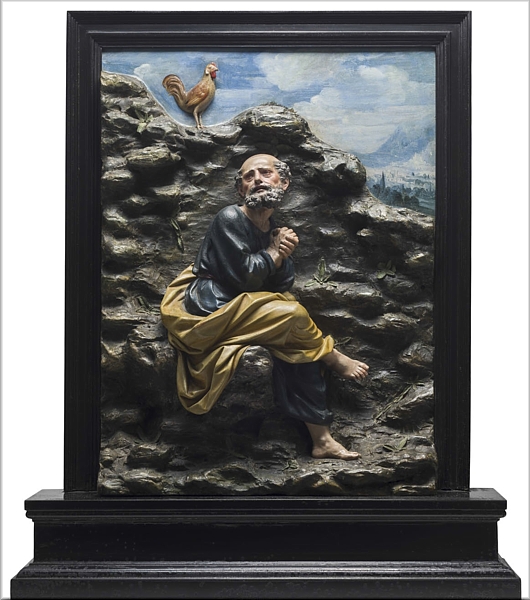

San Pedro arrepentido Foto: Carlos Herraiz |

Junto a ellos, los altorrelieves de menor tamaño, concebidos para ser venerados en el interior de una urna o conformando un discurso iconográfico en un retablo. En este caso las efigies están modeladas hasta el pecho y, al contrario de las anteriores, muestran a Cristo con la mirada al suelo por haber sido humillado y coronado, y por haber recibido una caña a modo de regio cetro. Eran realizados a partir del uso de moldes, algo que hemos podido estudiar en el Ecce Homo venerado en el interior del Monasterio de la Encarnación de Granada (Madres Carmelitas de la Antigua Observancia), en el que claramente se ve en su parte posterior la aplicación de pellas de barro que dotaban al soporte de más consistencia al trabajarlo. Otra forma de concebir a Cristo, aunque en menor medida, serán las esculturas que realizarán en pequeño formato, donde seguimos asistiendo al mismo tema: la soledad del hombre que medita antes de ser crucificado, o siendo presentado al pueblo, como el venerado en el convento de Santa Ana (Córdoba); o que con los brazos extendidos parece estar buscando respuestas, como el Ecce Homo del salón Amarillo del Ayuntamiento de Granada. Estatuillas que nos muestran otra de las cualidades que proporciona el barro: la facilidad que tienen los artistas para realizar piezas de reducido tamaño y cuyo resultado final es exquisito. Mucho más interesante es su vertiente hagiográfica, por el cambio iconográfico que supone en lo concerniente a lo que venimos estudiando. Aquí nos acercamos a su faceta escenográfica: no solo hacen la imagen a venerar, sino también se encargan de envolverla en una especie de telón de fondo, cuya finalidad era presentar al santo en un determinado pasaje de su vida, como el San Jerónimo penitente del convento homónimo en Granada. La Virgen María también está presente en su proyección, donde es representada como Mater Dolorosa. Prueba de ello es el busto venerado en el retablo mayor del Convento de los Ángeles (Granada). |

|

Crucificado de la sacristía de la Catedral de Granada (detalle) Foto: Ray Porres |

Existen noticias que los relacionan con la producción en cera, e indicios para pensar que el Cristo de la sacristía de la catedral de Granada fue una hechura realizada en madera por ambos. Una imagen tradicionalmente ligada a las gubias de Juan Martínez Montañés. En 1966 se encontró un documento que habla de la donación por parte de dos hijos de Pedro García al templo metropolitano de un crucificado, en el año 1623. Es a partir de dicho hallazgo, cuando el catedrático Domingo Sánchez-Mesa lo atribuyó a los Hermanos García. Pero no será la única obra en madera a la que están ligados, ya que el Cristo de la colección Bermúdez, hoy en paradero desconocido, también se cree de los Hermanos García. Dicha ansia atribucionista ha sido una constante en lo referente a su trabajo. Muchos de sus barros, dada su gran calidad artística, fueron relacionados con el maestro granadino Alonso Cano. El "redescubridor" de nuestros artistas fue el conde Maule, en 1812, cuando atribuyó a su taller el Ecce Homo conservado en la parroquia de los santos Justo y Pastor (Granada). Décadas más tarde, y a partir de esta primera relación, Orozco comenzó sus estudios, bautizándolos posteriormente como escultores del Ecce Homo. De algún modo, los Hermanos García fueron responsables de la creación de nuevos modelos iconográficos que ayudaron a consolidar el incipiente gusto por el naturalismo en la escuela granadina. Cierto es que fueron muchos los que les inspiraron a la hora de llevar a cabo su obra, pero podemos decir sin miedo a equivocarnos, que sus obras sirvieron como referente a otros grandes artistas como Alonso de Mena. Hombres de su tiempo, y conocedores de las peculiaridades que tenía el trabajar el barro de la manera correcta, Miguel y Jerónimo García fueron los fundadores de la escuela granadina de barristas, y es a partir de su producción cuando el barro, un material hasta entonces innoble, comience adquirir nuevos matices. Relegado su uso en épocas anteriores a la realización de ajuares domésticos, los García serían responsables de encumbrarlo a las más altas esferas. Tras sus pasos, Alonso Cano, Diego y José de Mora, José Risueño, entre otros muchos, asentarían la tradición, cuya cúspide será alcanzada en el siglo XIX por los barristas del momento: Manuel González, Miguel Marín, Antonio Jiménez Rada y Francisco Morales González, entre otros muchos. |

|

Ecce Homo (Coll & Cortés) Foto: Philip Brakefield |

FUENTES http://www2.ual.es/ideimand/miguel-y-jeronimo-garcia-escultores-siglos-xvi-xvii/ BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, Antigüedad y excelencias de Granada, Ediciones del Ayuntamiento de Granada, 1891. GARCÍA LUQUE, Manuel, "Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura andaluza (1600-1650)", en GILA MEDINA, Lázaro (coord.), La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana, Ediciones de la Universidad de Granada, 2013, pp.181-256. GILA MEDINA, Lázaro, Iuxta Crucem. Arte e iconografía de la Pasión de Cristo en la Granada Moderna (siglos XVI-XVIII), Ediciones de la Diputación de Granada, 2015. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús, "Imágenes elocuentes. Estudios sobre patrimonio escultórico, Granada", en Atrio, Sevilla, 2008, pp. 47-61. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús, "Sacra Natura. A propósito del Crucificado de los Hermanos García de la Sacristía Mayor de la Catedral de Granada", en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 40, año 2009, pp. 83-97. OROZCO DÍAZ, Emilio, "Los Hermanos García: escultores del Ecce-Homo", en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 1, 1936, pp. 3-51. |

|

Ecce Homo (Sevilla) Foto: José Luis Filpo Cabana |

www.lahornacina.com