MIGUEL TRILLO

Con información de Laura Terré

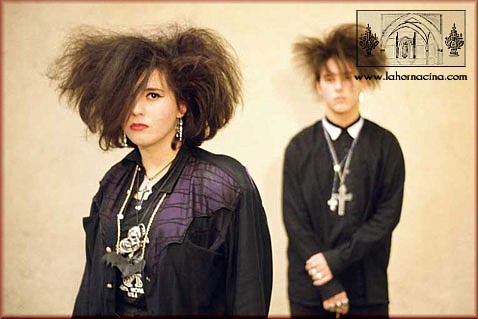

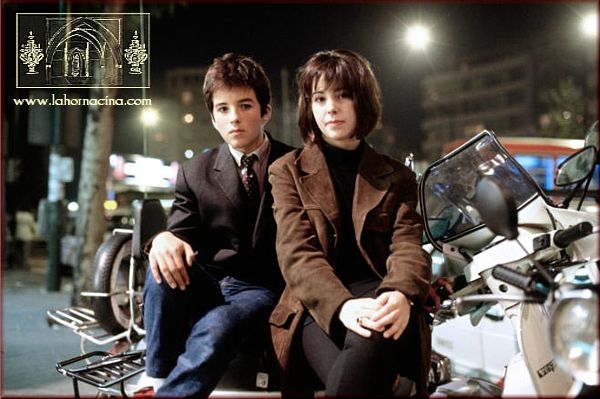

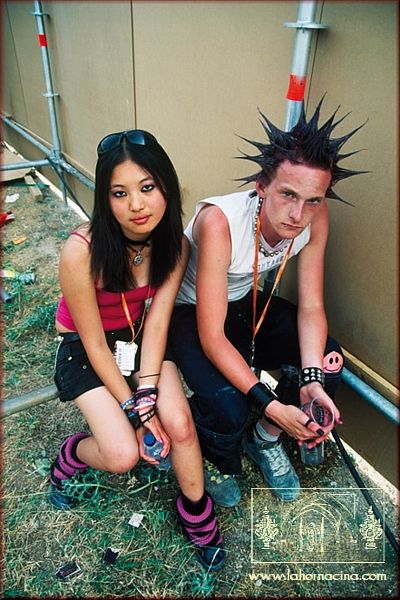

Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) puede ser considerado, después de haber cumplido más de 30 años de labor fotográfica, como un testigo privilegiado de una época. A lo largo del tiempo y con una constancia férrea, ha documentado la evolución de las jóvenes tribus urbanas en la España de la Transición hacia la democracia y hasta nuestros días. Sus fotografías han sido incluidas en las publicaciones más innovadoras del último cuarto de siglo y componen un retrato colectivo del todavía inconcluso proceso de la sociedad española hacia la normalización que le permita ser considerada como un país avanzado del siglo XXI. Se inició en la fotografía profesional con la experimentación en los 70 de "fotografías fantásticas", de talante surrealista y planteando composiciones inventadas. Editó después el lengendario fanzine Rockocó y se centró en fotografiar paisajes urbanos todavía recurriendo al blanco y negro. Trillo formó parte activa a la vez que discreta de lo que en los 80 se bautizó como "movida madrileña", registrando a los protagonistas de conciertos de la movida, del new wave londinense y neoyorkino y fotografiando a los iconos mediáticos de aquella época. Lo que empezó como una especie de viaje a la por entonces periferia de la fotografía crítica oficial se convirtió en una vocación. El encuentro entre el tema y el fotógrafo, que acaba en pasión, se dio de manera fortuita, pero no repentina, no premeditada, sino como un proceso natural bien arraigado en la biografía, como suele suceder en los fotógrafos de un tema (en Joan Colon, en Diane Arbus, Larry Towell, Antoine D'Agata, García Alix y un largo etcétera.) Como quien se enamora al cabo de muchos años de una amiga de la infancia, Trillo encontró en su pasión por la música el tema fotográfico que le hará cambiar de derrotero expresivo. Estando en Madrid, cuando empieza a llevar la cámara a los conciertos, se da cuenta de que lo que de verdad le apasiona de aquel ambiente es poderlo fotografiar. La música es importante, porque sin ella no se produciría el fenómeno humano del concierto, pero Trillo no se queda en la representación del fenómeno musical -cantantes famosos y escenografías-, en él se lleva a cabo un proceso lento de identificación del tema del reportaje que poco a poco se ve desplazado de los escenarios al público de la sala. |

|

|

Los grupos siempre hacían lo mismo sobre el escenario, siempre representaban el mismo papel, ya fuera en París, en Roma, en Londres, en Madrid... pero en el patio de butacas, en la arena de la plaza, el espectáculo era nuevo cada vez. Esa era la gran novedad que suscita en él el enamoramiento: la identificación con el público, el descubrimiento de pertenencia a una generación que se abstrae de cualquier contexto social o político, que se desentiende de las normas, de las imposiciones, que abre nuevos caminos de expresión a través de una música que les une e identifica. Gente que está allí únicamente para disfrutar. Trillo se comprendió a si mismo: él no era un fetichista coleccionando fotografías de las estrellas del rock. Él era uno más en aquel entorno, con una cámara de fotos en las manos, atrapando vida en un contexto de vida y libertad. Cuando Trillo se da cuenta de todo esto ya va camino de los 30, y el flechazo se lo clava la manera de entender la vida de la generación que le sigue: los jóvenes que entonces tienen menos de 20 años. Le fascina aquella manera de ser tan libre que él nunca había experimentado, bien por haber sido un chico de pueblo, bien por no haber gozado de las más mínimas libertades durante la dictadura. Trillo recorrió España buscando esos jóvenes raros, diferentes, corrientes que pueblan nuestras calles para dejar constancia de que una nueva generación de mods, punkies, siniestros, raperos o heavies había dejado atrás el franquismo. A partir de 1994, retrata a jóvenes en ciudades fronterizas de España y los paises que la lindan. De aquí la obra de Trillo se integra en los procesos de globalización audiovisual y la forman sus conjuntos de Habaneras o los proyectos Gigasiápolis (retratos realizados en las metrópolis asiáticas) o Desfile/Parade (en la zona de fronteras portátiles neoyorkinas). Ahora parece que le preocupa menos haber sido borrado en su día de la prehistoria de la fotografía artística de la Transición, algo que inconscientemente interpretó como un exilio definitivo a los territorios de la fotografía de reportaje. Esa dicotomía en la fotografía fue la característica de aquel momento en el que se estaba estableciendo la normalización de la cultura fotográfica en el país. Existía una necesidad de dar un giro definitivo a la trayectoria de la fotografía española. Abandonar la realidad y experimentar lo surreal, cogiendo al vuelo una corriente europea de tardosurrealismo que agrupaba a autores diversos como Duane Michals, Arthur Tress, Paul de Noijjer o Les Krims. De un modo general su obra pertenece al género de la fotografía documental: un registro que vivifica el hecho, dando cuenta de los encuentros del fotógrafo con los fotografiados gracias al encuentro accidental; en su caso, mostrando aspectos de la vida cotidiana de jóvenes anónimos en la ciudad. En este sentido el enfoque que Trillo hace de las tribus urbanas es afirmativo y sirve claramente a un fin: "la vida y la obra de un artista están en su coco y en su manzana habitual. No hay que confundir el arte con la realidad en porciones" afirma para después añadir con la sabiduría que ha ido aprendiendo de la ley de la calle: "si separáramos a los artistas en dos grupos, cazadores y pescadores, yo sería pescador. La música y la ropa son quizás los signos que unen de un modo universal a esta multitud de sujetos que vienen del deporte, el trabajo, la cultura o la noche". |