RELATOS BREVES DE AGOSTO (VII)

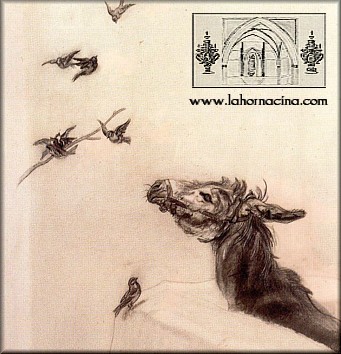

GORRIONES

Salvador Marín Hueso

Desayuno al aire libre en mi terraza, un café con tostadas y zumo de naranja. Un gorrión se posa sobre la mesa. Su cabeza gira pizpireta. Sus ojillos, semillas grises, juegan a mirarme y a simular que no me miran. Es simpático. Es travieso. No es hermoso, pero no tarda en ganarse mi afecto. De la mesa, salta a los respaldos de las sillas vacías, con circense desenvoltura. Vigilo su trayectoria entre mordisco y mordisco al pan crujiente, entre sorbo y sorbo al zumo en el que se me ha ido la mano con el azúcar. De pronto, el pajarillo está en el suelo, a mis pies. Mira a lo alto, con el ínfimo cuello ladeado en gracioso disimulo, con el mismo destello en las pupilas del niño que aguarda de su madre la chocolatina que esconde en el bolso. Sonrío y, a la vez, gira por mi cerebro una prevención frente a la mendicidad, un recelo hacia toda limosna lastimera o bobalicona. Un gorrión llama a otro gorrión. El nuevo, al filo de la mesa, es más nutrido, más rechoncho. Mi silencio le saluda complacido, y alza la taza de café en su honor. El otro permanece junto a mi zapato. Venzo mis resistencias. Con los dedos, arranco un trocito de tostada. Por un momento, me arrepiento de mi decisión, ante el pegote correoso de mantequilla y mermelada que se apelmaza por mis yemas, pero lo hecho, hecho está. Tiro la migaja. Mi amiguito deja que caiga, la observa sobre la baldosa, la atrapa y escapa a saltitos, para deglutirla a solas. El gordito sigue en la mesa, con su sucio plumaje de caramelo, con sus alas de autómata vagabundo. ¿Por qué no a mí?, parece preguntarme. Porque las tostadas son mías, parezco responderle, llevándomelas a la boca. Un gorrión llama a otro gorrión. Cuellilargo ahora, dentro de lo posible. Con diferencia, el más nervioso de los tres. Picotea el vacío, avanzando a lo largo de toda la circunferencia de la mesa, casi, casi hasta rozarme, en lo que percibo como un insólito atrevimiento por parte de una insignificante criatura, a la que podría ahogar con un mínimo esfuerzo de mis dedos. A estas alturas, sé positivamente que no habrá más pan tostado, untado con mantequilla y mermelada, para ningún gorrión más, por muy simpático o suplicante que resulte. Un gorrión llama a otro gorrión. El primero ya ha terminado su banquete, y regresa a mi vera, con lo que ya son cuatro gorriones los que estrechan su círculo en torno a mi soledad. Trato de no reconocerlo, pero comienza a zarandearme un íntimo malestar. Saltan, trastabillan, revolotean, pero en ningún momento se alejan, en ningún momento me pierden de vista, atentos a cada bocado de mi boca, a cada sorbo de mis labios, como si quisieran hablarme de su ridículo estómago con sus piruetas concéntricas, como si el traqueteo de sus patitas tecleara la telegrafía de su hambre. Me doy cuenta de que como y bebo más despacio de lo que quisiera. La placidez matutina de mi jardín ha dejado de confortarme, concentrado como estoy en estos perdigones irreductibles. Un gorrión llama a otro gorrión. Cinco gorriones. Ya son todo un tiovivo, todo un carrusel de energía reconcentrada que gira y gira en torno a mi silla. Lanzo un manotazo al aire, contra mi voluntad, que habría preferido mantenerse serena en ignorarlos. Se alza el ala unánime de su desbandada, pero sirve de poco. No tardan en regresar, sibilinos, casi reptantes, y ya no son cinco, sino seis, seis carboncillos de hueso y pluma decididos a no cejar en su cerco. No voy a decirlo. No voy a decir lo que he estado a punto de decir. Resulta evidente que ciertas películas debilitan nuestras imaginaciones. Tomo mi taza. Intento concentrarme en el sabor del café a pesar de que está helado, a pesar de que toda esta demora ha diluido su textura en un frío gelatinoso. De golpe, mi dedo índice se ve asaltado por una sensación punzante que me eriza la piel, una sensación diminuta de cáscara que se me clava. El cuellilargo se ha posado en mi dedo, camina por mi dedo, y absurdamente no me atrevo a expulsarlo de allí. El rechoncho, el bien nutrido, aparece en mi brazo. La ventosa minúscula de sus patas se enreda por mi vello asombrado, y mis ojos se clavan en los suyos como quien encara a un miedo antiguo. El primero, aquel simpático coleccionista de giros inverosímiles, al que rendí mi pan, sigue al rechoncho. Patita a pata imita su escalada hacia mi hombro, punteada por gorjeos puntiagudos, satisfechos, grititos de cosa triunfante que conoce su camino. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya no sé contar. Estalla de pronto. Estalla sin remedio. Es un remolino de mesas y de sillas contra el suelo. Un estrépito de platos y de tazas que se rompen. Un destello de jugo y de alimento que vuela en arco, y se pierde entre la hierba. Es un hombre que corre hacia su casa, al que han vencido los gorriones. |

| Anterior entrega en este |

www.lahornacina.com