ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE ANDALUCÍA

24/01/2012

Presentación Elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía recoge hasta el momento más de 1450 expresiones del patrimonio inmaterial andaluz. El consejero de Cultura, Paulino Plata, lo ha presentado hoy 24 de enero de 2012, en la sede del Teatro Cajasol de Sevilla. Se trata de un proyecto que registra, documenta y difunde el patrimonio cultural andaluz más vivo y dinámico, el inmaterial, para sensibilizar a la sociedad y a los colectivos implicados. El proyecto ha identificado las principales señas de identidad de los distintos colectivos que conforman Andalucía: rituales festivos (641), alimentación y cocinas (174), modos de expresión (250), oficios y saberes (406). El Atlas se encuentra en 2012 en su tercera fase de investigación, si bien es un proyecto que permanecerá vivo y abierto para poder seguir incorporando expresiones vivas del patrimonio inmaterial de Andalucía. Desde 2009 que comenzara el registro, se han entrevistado a más de 4.200 informantes de 400 municipios andaluces, recorriéndose para ello 400.000 kilómetros del territorio andaluz. Durante el proceso, se han generado más de 16.500 fotografías, 1.400 registros audiovisuales y 600 archivos sonoros. El ámbito geográfico es el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza, compuesto por 771 municipios agrupados en 62 comarcas. Debido a la envergadura del proyecto y a la necesidad de coordinar esfuerzos, el IAPH cuenta con la colaboración de otras instituciones interesadas en el conocimiento y salvaguardia del patrimonio inmaterial: Instituto Andaluz del Flamenco, Centro de Estudios Andaluces, Instituto de Patrimonio Cultural Español, Dirección General de Bienes Culturales, Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, universidades andaluzas e informantes y protagonistas del patrimonio inmaterial identificado. El Atlas incorpora la Red de Informantes y Registradores del Patrimonio Red de Informantes y Registradores del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Esta red entronca con la filosofía de Unesco, que en su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2003) indica que cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. En esta línea, la sociedad civil, asociaciones y Grupos de Desarrollo Rural, participan activamente en las actividades de documentación y salvaguardia del patrimonio inmaterial de sus territorios. El proyecto cuenta con una vertiente audiovisual muy importante al tratarse de expresiones vivas y dinámicas para las que el registro en video constituye una de las mejores fórmulas para documentar y difundir estas manifestaciones culturales. Los videos están disponibles en Iaphtube, el canal en Youtube del IAPH. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía es posible gracias al esfuerzo multidisciplinar de antropólogos y antropólogas, especialistas en geografía, técnicas gráficas y audiovisuales que han participado en su elaboración, amplificando las voces y memorias de miles de personas anónimas de nuestra comunidad. |

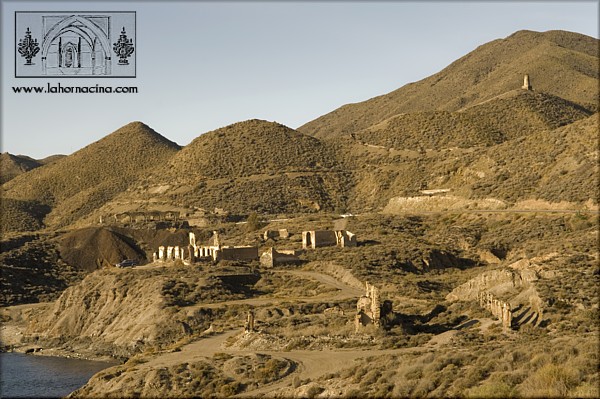

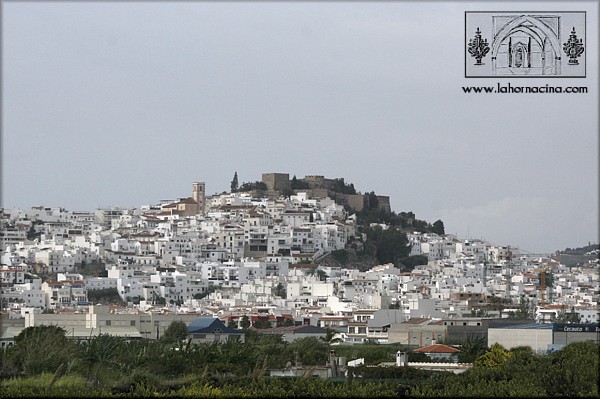

Almería Los Vélez, La Alpujarra, Filabres, Almanzora o el Levante Almeriense son territorios que por sí solos hablan de diversidad cultural, ambiental y paisajística de la provincia más oriental de Andalucía. Su cultura inmaterial es reflejo de su multicultural devenir, siendo muy importante su pasado islámico. La Alpujarra almeriense junto a su homónima granadina, está repleta de huellas materiales como alquerías, torres, fortalezas, ermitas, cultivos en terrazas y complejos sistemas hidráulicos que nos remiten a su pasado bereber. En los fronterizos Vélez una fuerte oligarquía agrícola local originó la presencia de cofradías y hermandades bajo las cuales germinarían sus Cuadrillas de Ánimas, actualmente, seña de identidad de los velezanos, depositarios de la poesía oral improvisada de sus "trovaores". Almanzora, proviene del árabe al-Mansura, "la Victoriosa", da nombre al río, al valle y la comarca de Almanzora. Tierra minera rica en metales y en canteras. Del metal ha perdurado su forja y de las canteras, el mármol. En Almería han existido grandes plantaciones de esparto "planta del sol y de la miseria" que dio lugar a oficios como el de la espartería, la cestería, el de esteros y canasteros. Se han documentado testimonios del trabajo del esparto en la Alpujarra, en los Vélez, en Almanzora y en Filabres. El regadío de los árabes fue imprescindible para el apogeo de nuevos cultivos como el de las moreras para la cría de gusano de seda y la introducción de nuevas técnicas telares de las que aún quedan huellas en la provincia (Telares de la Alpujarra, de Filabres, encaje de Bolillos en toda la provincia). El viñedo en terrazas, los parrales y la elaboración de vino de mesa y la barrilería en Terque son algunos de los testimonios de una tradición vinícola importante que fue desplazada por la más reciente horticultura. La uva de mesa se llamaba “uva de barco uva de barco uva de barco uva de barco” porque se destinaba a la exportación. Viticultores o parraleros aprovechaban ribazos o laderas donde plantar cepas de las que obtener el hasta hoy llamado "vino del país". Almería cuenta ahora con vinos reconocidos como los de Desierto de Almería, Láujar Alpujarra, Ribera del Andarax, Almanzora y Filabres. Albox, Alhabia, Níjar, Sorbas, Benahadux o Vera, son o han sido importantes centros alfareros, herederos de una tradición milenaria que se ha caracterizado por su versatilidad. Alcuzas, cántaros, peroles de gachas, cazuelas, gallos, gárgolas, ajuaricos, botijos, bartolos, jarras de trampa, lebrillos, mieleras, son algunos de los ejemplos de sus variedades y especialidades en barro, al fuego o barnizado. Entre sus fiestas destacan las conmemorativas de Moros y Cristianos ricas en colorido, en representaciones teatrales, transmisión oral de romances y el sabio uso del fuego y la pirotecnia. La Fiesta de San Marcos como la de Ohanes y Alhama de Almería son ejemplos de la importancia de la ganadería en la zona, donde toros y patrón constituyen dos referentes identitarios en torno a los cuales se renuevan cada año valores compartidos. Uno de los elementos más importantes y que caracterizan a muchas de las fiestas de la provincia es el fuego y el arte de crearlo, la pirotecnia. El uso del fuego caracteriza a las fiestas almerienses en general, siendo un elemento imprescindible, anunciando el comienzo de éstas y su final. El fuego se encuentra presente en diversas formas (tracas, cohetes, fuegos artificiales), como la explosión de tracas de la Quema de la Zorra en Íllar; en forma de hoguera con ramas de madera como en los Chiscos de la fiesta de San Antón, una de las fiestas con más tradición dentro de La Alpujarra. A veces, su uso es constante durante toda la fiesta: el Cristo de Dalías, o las Lumbres de San Antón y San Sebastián en Cantoria, donde pólvora y fuego se despliegan en la víspera de la festividad en forma de carretillas. La apicultura y la miel, la producción quesera, los Papaviejos, los gurullos, los hornazos, el pisto tabernero, los alfajores, las migas, los roscos de pan dormido, las milhojas, los buñuelos, los soplillos son ejemplos de la rica y variada alimentación almeriense. |

Cádiz Cádiz, en el extremo suroccidental de Andalucía, ejerce de puente entre el continente europeo y el africano, entre el mediterráneo y el Atlántico. Sierra, costa y campiña, definen diversos procesos de adaptación y muestran saberes y oficios encaminados al aprovechamiento de sus recursos naturales. Las actividades pesqueras, agrícolas y ganaderas, definen un patrimonio inmaterial relacionado con formas de vida. Los oficios relacionados con el trabajo en la viña y todo el ciclo productivo vinculado a esta actividad y saberes relacionados, como la tonelería, son fundamentales en la campiña de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, en el Puerto de Santa María y en otros municipios de la Bahía. La actividad forestal del descorche, también conocida como la "saca del corcho", la cría de caballos y toros de lidia, o el esquileo de las ovejas, que en algunos casos todavía se hace a tijeras, son actividades destacadas en la zona campiñesa. El trabajo del cuero destaca en localidades como Benaocaz o Ubrique, la alfarería en Grazalema, la actividad salinera, tanto en interior (Prado del Rey) como en la costa, o todos los saberes vinculados a la pesca, el marisqueo tradicional. La almadraba de buche sustituyó a la antigua almadraba de tiro. En la Janda, Chancas, Cortijos, Molinos de viento o agua, muelles, mercados, pósitos, huertas, haciendas, chozas, norias, son muestras del patrimonio inmueble relacionado con actividades productivas tradicionales. Los hornos de pan (Horno Ladrillera (1935), el Horno Sánchez (1950), el Horno Ramírez (1970), el Horno Romero (1985), el Horno de Ambrosio Olmedo (1992), Horno Gallardo, el Horno Camino y el Horno Calderón) son muestra de la actividad cerealística, harinera y panadera de la Janda. Destacan también las artesanías de la palma y la cerámica, las Hazas de Suerte, el lenguaje ligado a la pesca y almadrabas y la ganadería extensiva. Por otro lado, es importante señalar la manera en que los diferentes colectivos se manifiestan a través de sus rituales festivos. El carnaval, la semana santa o las romerías tienen relevancia por su extensión territorial y por la diversidad de manifestaciones, dentro de las cuales pueden mencionarse como ejemplos la Semana Santa de Arcos de la Frontera, con el "toro del aleluya", los carnavales de Bornos, Puerto Serrano, Trebujena y Cádiz, o las romerías en honor a San Isidro en Prado del Rey, la de San José en San José del Valle, o del Castañar en Gibalbín. El corpus de Zahara de la Sierra o el Gastor, son ejemplos de organización colectiva y de transformación de espacios a través de diferentes ornamentos vegetales que construyen arquitecturas efímeras. Sin embargo, en la época estival, serán las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, las que tienen un mayor protagonismo, tanto en el interior (Grazalema) como en la costa con las procesiones marineras (Barbate, Conil...). Estrechamente relacionadas con las actividades productivas, se encuentran ya en el mes de septiembre las Fiestas de la Vendimia en Jerez de la Frontera, o las fiestas del mosto en las Tablas, el Polila y Añina. Respecto a la tradición oral y modos de expresión significativos de esta provincia, es importante tener en cuenta la relación de esta con determinadas celebraciones, tal y como sucede con las coplas de carnaval, los villancicos y las zambombas, o la saeta dentro de la semana santa. A estas expresiones debemos unir las canciones de columpios que aún se entonan en lugares como Arcos de la Frontera o Ubrique, el baile del Chacarrá en Tarifa, la relevancia del flamenco en toda la provincia, destacando Jerez de la Frontera, Cádiz y los puertos; o la representación de las "luchas de moros y cristianos" en Benamahoma. La gastronomía gaditana tiene su base principalmente en los productos tradicionales del entorno, y abarca una extensa variedad de platos basados por un lado en productos de la huerta, legumbres y cereales, y por otro en los productos del mar (pescados y mariscos). A ello debemos unir también el uso de la carne de ganado porcino y vacuno principalmente, y aquellos procedentes de la caza mayor, especialmente de venado y jabalí. La elaboración de quesos en la zona de Sierra, los preparados de pescado en adobo, guisados o en sopas, al horno o a la plancha en la costa, la elaboración y crianza de vinos en la campiña, o la preparación de los hornazos en ciertas celebraciones, ponen de manifiesto un patrimonio cultural rico en saberes y sabores. |

Córdoba Desde las estribaciones de Sierra Morena a la Campiña cordobesa presenta una riqueza patrimonial tanto material como inmaterial, relacionada con su diversidad geográfica y la acción antrópica sobre la misma. La presencia histórica y la permanencia de oficios y actividades en torno a la producción y transformación de la vid, la cereales, el aceite, las explotaciones mineras y la ganadería van a ser claves para definir parte del patrimonio inmaterial de la provincia de Córdoba y su diversidad.

|

Granada La ocupación y capacidad de adaptación a los diferentes espacios, ha modelado una provincia que se caracteriza por la diversidad y riqueza de manifestaciones tanto si nos detenemos en el patrimonio construido como si lo hacemos de las formas de vida de los distintos colectivos presentes en el mismo. Las Alpujarras, la comarca de Guadix, los Montes, el Arco Noroeste, la Vega, el Poniente, Loja, comarcas de Alhama y Montefrío, el valle del Lecrín y la Costa, han conformado un territorio en los que han dominado las actividades extractivas, la agricultura y la ganadería. Los procesos históricos y los modelos de asentamiento existentes en este amplio territorio, han definido destacar la agricultura en terrazas, la construcción de diferentes sistemas de captación, almacenamiento y distribución del agua, o numerosos ejemplos de arquitectura vernácula relacionada con estas y otras actividades. En la actualidad, y motivado principalmente por la revalorización de la producción artesanal, se están recuperando muchas labores tradicionales, enfocadas sobre todo al turismo rural que se fomenta en la región. Prueba de esto último son el trabajo textil en el Barranco del Poqueira, el trabajo del vidrio soplado en Castril o Pampaneira, o la alfarería en Órgiva o Guadix. También son importantes los oficios relacionados con la pirotecnia debido al uso de fuegos artificiales en gran parte de los rituales festivos y por ello la elaboración de los mismos en talleres pirotécnicos que de manera artesanal continúan produciendo en Órgiva, Ugíjar o Guadix. El pastoreo es otro de los oficios tradicionales. Asociado a un sistema de cría de ganado que usa en su mayor parte los recursos de la vegetación espontánea y disponible como pasto, principalmente de forma extensiva. El pastoreo se encuentra ligado a la explotación ganadera familiar, que mantiene vivos a algunos pueblos, donde la economía se basa en el sector primario, como es el caso de los que integran la comarca de los Montes de Granada o el Valle del Lecrín. Junto a esta actividad, la elaboración de quesos y su venta, constituyen una actividad de transformación relacionada con el pastoreo, actualmente en claro retroceso. Las tipologías con mayor significación dentro del calendario festivo de la provincia de Granada, tal y como sucede con otras provincias de Andalucía oriental, debemos destacar las conmemorativas Fiestas de Moros y Cristianos, en las que participa todo el pueblo como actor o espectador, con un gran despliegue de pólvora; así como la celebración en torno a santos relacionados con actividades productivas o domésticas, como San Antón, patrón de los animales, San Blas, patrón de los males de garganta, o Santa Lucía, patrona de la vista. Son igualmente relevantes las romerías o salidas al campo en fechas como el Jueves Lardero, preludio del carnaval, San Marcos, la romería de la Virgen de la Consolación al santuario de Tices en Ohanes, o la romería de la Virgen de las Nieves en Trevélez, con su dificultosa subida al Pico del Mulhacén. Entre la prolija tradición oral y los modos de expresión de esta provincia, destaca el trovo alpujarreño. Ejemplo de cante en quintillas (estrofas de cinco versos de ritmo octosilábico) improvisadas y espontáneas, que se componen a partir de un tema cualquiera que se establezca. Se trata de un diálogo entre dos troveros que cantan replicándose y rebatiéndose el uno al otro. La música y otras expresiones culturales de transmisión oral, tiene una gran importancia en toda la provincia, y prueba de ello son las canciones de rueda, de corro, las distintas cuadrillas de ánimas o despertadores, el festival de música tradicional de la Alpujarra, las representaciones teatrales (papeles) en las fiestas de moros y cristianos o las misas de gozo. Los contextos rituales, las diversas influencias culturales y el aprovechamiento de los recursos del medio se reflejan en una gran diversidad culinaria. Ejemplos de ello son la olla de San Antón, las gachas o las migas en invierno, los productos de la huerta, el cordero o el choto, los pescados o mariscos de la costa, los productos tropicales de la costa, o la repostería con la mezcla de azúcar, canela, miel y almendras o la producción de la azúcar de caña y la elaboración de ron pálido. |

Huelva La provincia de Huelva es un territorio desconocido, un espacio que mira hacía Andalucía al igual que a Extremadura y Portugal. Costa, Condado, Andévalo, Cuenca Minera y Sierra de Aracena, no son solo nombres de comarcas sino que definen espacios históricos y culturales de una tierra de contrastes y fronteras en la que los límites administrativos no siempre coinciden con los culturales. La vitivinicultura en el Condado, la fabricación de aguardiente en la Sierra o el Andévalo, las actividades relacionadas con la minería, el amplio abanico de oficios vinculados a la pesca artesanal o la actividad salinera por nombrar algunos, forman parte del patrimonio inmaterial de la provincia onubense. Una provincia que juega encajando bolillos, modela el barro creando lebrillos o cántaros, disfruta trazando "empedrados", reparando toneles para almacenar el vino, o fabricando cera para alumbrar las procesiones que se desarrollan a lo largo y ancho de este territorio. Estos y otros procesos productivos, se intercambian con momentos de júbilo dentro de los cuales se sitúan grandes acontecimientos festivos tales como las cabalgatas de Reyes Magos, la Semana Santa, los carnavales o las ferias estivales. Junto a ellos, la provincia de Huelva reproduce celebraciones relevantes como las romerías en honor a San Benito en el Cerro de Andévalo, la romería en honor a la Virgen de la Peña en la Puebla de Guzmán, la romería del Rocío en Almonte, la romería de Santa Eulalia en Almonaster la Real o la romería de Nuestra Señora de los Ángeles en Alájar, donde se encuentran diferentes localidades de la Sierra y donde la Peña, espacio emblemático de la zona, acoge este momento ritual. Algunas de estas romerías, además del interés manifiesto en sus sistemas organizativos, la diversidad de sus actos, o la relevancia de los espacios en los que transcurren, destacan por la existencia de danzas rituales que se han convertido en protagonistas de estas celebraciones, ejecutadas al ritmo que marcan los tamborileros. Junto a las romerías, el otro momento ritual que podemos destacar en la provincia es, sin duda alguna, las cruces de mayo, festividad extendida y que adquiere un protagonismo en las comarcas del Condado y en algunas poblaciones de la Sierra y el Andévalo. Estas y otras manifestaciones se caracterizan además por la presencia de diferentes elementos de la tradición oral que en algunos casos son parte inseparable de la existencia y continuidad de las mismas. La Esquila, los campanilleros, las coplas de carnaval, los toques de gaita y tamboril, las danzas o el fandango son algunas de estas expresiones. Por su relevancia, el fandango se convierte en la provincia de Huelva en un referente identitario, transmitido en contextos rituales tan interesantes como las cruces de mayo de Almonaster la Real o en diferentes ocasiones del ciclo festivo de Alosno. Los momentos de fiesta, los espacios de trabajo, el aprovechamiento de los recursos del territorio y la tradición conforman la base de procesos dirigidos a un aspecto central como es la cocina y el desarrollo y transmisión de los saberes vinculados a la definición de alimentos. En Huelva los productos derivados de la matanza del cerdo, ya sea en el ámbito doméstico o industrial, junto a los productos de la huerta y el mar, constituyen la principal base en la construcción de modelos culinarios, acompañados de vinos del Condado y repostería que se sublima en el ámbito festivo. |

Jaén La provincia de Jaén se sitúa al este de Andalucía ejerciendo de frontera entre esta última y Castilla-La Mancha. El relieve irregular y montañoso de este territorio, sumado a la depresión del Guadalquivir, han definido un paisaje donde sobresale el bosque mediterráneo y el olivo como principal recurso. Dentro de las actividades que se desarrollan en esta provincia, adquiere por tanto un protagonismo mayúsculo todo lo que tiene que ver con la producción de aceite. Las labores relacionadas con el olivo, laboreo, fertilización, poda, riego y recolección, forman parte del ciclo productivo y convierten al olivo y al aceite en algo más que un recurso y una fuente económica. Junto al olivo, las actividades tradicionales que se han venido dando en la provincia de Jaén, han sido el aprovechamiento ganadero, el forestal, pequeños minifundios de cereal, y hortícolas, así como oficios relacionados con el esparto y el mimbre. Muchas de las actividades, relacionadas con las artesanías, tal y como sucede en otros lugares de Andalucía, han ido perdiendo importancia, entre otros motivos por la falta de uso de los productos que se fabricaban. A pesar de ello todavía podemos encontrar determinados ejemplos de oficios que continúan la tradición tales como la elaboración de alfombras de sisal en Peal de Becerro, el trabajo de cantería en Porcuna, el esparto en Cambil, la guarnicionería o la forja, la alfarería en la Loma y las Villas o la fundición de campanas en Torredonjimeno, único lugar de Andalucía en el que desde finales del siglo diecinueve se lleva a cabo este oficio. En el mundo del ritual debemos señalar la relevancia de determinadas celebraciones del ciclo de invierno tales como la fiesta de San Antón en Arquillos, con la figura del "pelotero" o la Candelaria, festividad donde las candelas en espacios abiertos da lugar al encuentro entre los vecinos. Hinojares o Peal de Becerro, son algunas de las localidades donde se siguen realizando las candelas. La Semana Santa también forma parte del ciclo festivo de la provincia de Jaén. En localidades como Alcalá la Real destacan la figura de los "rostrillos", representación mediante caretas de personajes bíblicos que participan en algunos de los actos. En Hinojares por ejemplo se cantan las estaciones del Vía Crucis con letras antiguas y se representan los "tribunales", teatro sacro sobre la pasión de Cristo. Cuando llega la primavera, Jaén destaca por el desarrollo de diferentes romerías, algunas de las cuales se caracterizan por su carácter supralocal y por la relevancia que adquiere dentro y fuera de la provincia. Ejemplo de esto último es la romería en honor a la Virgen de la Cabeza en Andújar. Junto a esta celebración se encuentran otras como la romería de Santa Lucía en Puerta Arenas, la romería del Cristo de los Chircales en Valdepeñas de Jaén, la romería de la Virgen de los Cuadros Bedmar, o la romería en honor a la Virgen de Tíscar, en Quesada, imagen que cuenta con una gran devoción a nivel comarcal. Como sucede en otras provincias andaluzas, también encontramos fiestas de moros y cristianos, haciendo mención a un pasado histórico donde se entremezcla la leyenda y la realidad. En Campillo de Arenas o Carchelejo, esta celebración adquiere protagonismo bajo la advocación de la Virgen de la Cabeza en el primero y en la Virgen del Rosario y San Roque en el segundo. La importancia del aceite y todo el proceso productivo, además de dividir los ciclos de trabajo y organizar los calendarios festivos, nos permite conocer un patrimonio inmaterial de la mano de cantes aceituneros, bailes, cuentos, leyendas y otros elementos de una tradición oral escasamente valorada. Con respecto al aprovechamiento de los recursos y su repercusión en las costumbres culinarias, debemos tener en cuenta que las bases de las mismas están compuestas por productos de la caza y la pesca fluvial, harinas, legumbres frescas y hortalizas, sin olvidar la presencia del aceite de oliva. Además hay que considerar la existencia de productos tradicionales comarcales de gran valor y alta calidad como son, además del aceite, la miel y los embutidos. Los revueltos de setas silvestres, las cazuelas de habas y berenjenas, las espinacas con piñones y pimentón o las alcachofas con panecillos son platos comunes por toda la geografía provincial. En cuanto a carnes, destacan la pierna y cabeza de cordero, asadas con aliños, o la carne de caza (gamo, ciervo, jabalí) en diferentes preparaciones (al horno, en diferentes salsas, en caldereta), así como los tacos de lomo en adobo. De la pesca fluvial destaca la trucha serrana o la trucha aliñada en salsa de almendras. |

Málaga En Málaga, Vega, Valle, Costa y Monte articulan un territorio rico y diverso. La Axarquía, la que mira a oriente, a la salida del Sol (el xarq), una síntesis malagueña de valles, costas, montes y cornisas. Combina el dinamismo de la costa y sus rápidas transformaciones con el pausado ritmo del interior, con pequeños municipios de clara vocación rural, salpicados de casas de labor, que conservan la tradicional producción agraria y favorecen la transformación de los recursos agroganaderos: producción de uvas pasas (paseros), producción de vino, miel, productos lácteos del ganado caprino, chacinas, aguardientes... Las tierras aterrazadas de la Axarquía, introdujeron en la edad media el regadío para ostentar exóticos árboles orientales y hortalizas. Hoy se conserva el viñedo, el olivar y la cría de ganado entre sus actividades principales. Los lagares y cortijos de los Montes de Málaga proveían a la ciudad de todo tipo de productos agropecuarios: trigo, cebada, legumbre, vino, aceite, pasa, higos, hortalizas, carne de vacuno, lanar, caprino... Así como de todo tipo de productos cinegéticos. Por estos cortijos suenan, por fiestas, acompañados de violines (en Comares, laúdes), crótalos y panderos, uno de los emblemas de la cultura campesina malagueña: los verdiales. El sentir de las pandas que ejecutan el baile, el toque y el cante por las fiestas de Verdiales, está relacionado con la forma de vida que durante siglos desarrollaron los campesinos y cabreros de estas tierras, siendo la extinción de estas circunstancias socioeconómicas lo que les hace adaptarse con éxito a nuevas circunstancias. Marengos y jabegotes, contrapunto marítimo y mediterráneo de la cultura malagueña. Referente identitario es la embarcación que resume una cultura del trabajo pesquera: la barca de jábega. Vale este término también para nombrar el arte de pesca que practicaban los jabegotes. En torno a ella sobrevive a duras penas un oficio: el de la carpintería de Ribera (en la Playa de Pedregalejo), que ha ido transmitiendo los saberes necesarios para construir esta embarcación desde los remotos fenicios hasta la actualidad. Sigue usándose para regatas y para portar a la marinera Virgen del Carmen en sus aguas mediterráneas. El cante por jabegote, un cante de labor que ha contribuido a la diversidad de lo jondo en Andalucía, aportado por la costa de Málaga. De su "rebalaje" proceden las pequeñas sardinas que en espetos se asan y consumen en sus playas. La Serranía de Ronda es la más occidental de las alineaciones montañosas mediterráneas. Sobre todo, si se tiene en cuenta su prolongación en la provincia de Cádiz (Grazalema y de Ubrique). Entre sus fiestas destaca la celebración del Huerto del Niño el Domingo de Resurrección; las Fiestas de Moros y Cristianos de Benadalid y Benalauría, "Las Mañanitas" de Algatocín, etcétera. Son también importantes los oficios tradicionales del esparto, la palma, vareta de olivo, encaje de bolillos, la forja, etcétera, muchos de ellos a punto de desaparecer. La peculiar gastronomía de la zona está elaborada con los productos locales, procedentes de la explotación ganadera, de la recolección en el campo o del cultivo de huertas, y está fuertemente influenciada por lo siglos de permanencia de la cultura árabe en la serranía. En la Sierra de las Nieves, en el municipio de Casarabonela, cada doce de diciembre procesiona a la Divina Pastora para darle gracias por la cosecha de aceitunas, entre capachos encendidos. Del Valle del Guadalhorce, camino y corredor fértil de huertas salpicadas de casas de labranza y caseríos y regadas por sus acequias, procede uno de los productos más preciados del olivar malagueño, la aceituna manzanilla aloreña y el arte de aderezarlas. El verde de Coín es orgullo de los ceramistas de esta comarca rica en arcillas y agua. De Antequera, la hojiblanca convertida en aceite, base de la cocina malagueña. Su particular forma de entender el arte de hacer pan: el mollete; y su rica repostería con el "bienmesabe", mantecados, alfajores y "angelorum". Situada en una encrucijada entre la Baja y Alta Andalucía, entre campiñas y montes, entre Sevilla y Granada, es otra de las despensas de esta productiva provincia. Cuenta con una de las Representaciones de la Pasión más antiguas de las conocidas en Andalucía. "Correr la Vega" es como se le denomina a la forma de portar los pesados tronos que corren por sus empinadas cuestas para bendecir sus productivas tierras. |

Sevilla Sierra Morena Sevillana, Corredor de la Plata, Sierra Sur, Campiña, Alcores, Gran Vega de Sevilla, Bajo Guadalquivir y Aljarafe, campiñas, sierras, lomas, vegas y valles que se entremezclan en la provincia de Sevilla, sintetizando las virtudes e irónicas contradicciones de la Baja Andalucía. Síntesis también de una historia milenaria que ha dejado su prolongada huella en las ricas agrociudades o ciudades medias que suben y bajan por sierras y campiñas: Cazalla, Constantina, Osuna, Écija, Morón, Estepa, Marchena, Sanlúcar la Mayor, Carmona, Lebrija, Utrera, Arahal... Algunas constituyen asentamientos importantes desde el Neolítico, muchas alcanzan su auge en época romana y la mayoría se consolidan en época medieval o bajomedieval conformando, importantes medinas islámicas y poderosas ciudades en época moderna. La contemporaneidad desdibuja los límites del poder político, económico y religioso de estas grandes agrociudades, concentrándose éste más en la capital y creando nuevos desequilibrios territoriales. La riqueza de las tierras del Valle del Guadalquivir y sus aledaños han producido grandes latifundios, con una fuerte polarización social entre poderosos terratenientes y una cultura campesina y jornalera que es baluarte de Andalucía, con amplios conocimientos agroganaderos, forestales y artesanales. Una cultura del trabajo en torno a la producción de olivo, producción de aceite y recogida de aceituna, son comunes a toda la provincia. El verdeo se sigue realizando tradicionalmente en municipios de los Alcores, de la Sierra Sur, Sierra Norte, la Campiña, Aljarafe, Bajo Guadalquivir y Vega, siendo imprescindible el trabajo de hombres y mujeres que con sus macacos de esparto colgando en el pecho realizan la técnica del ordeño. Gordales, hojiblancas, manzanilla, picual..., aceitunas para aceite y para aliño que son la base de una rica gastronomía sevillana. En Marchena, el Molino de los Pérez, única almazara de prensa de viga, aún en activo. Producción vinícola importante fue la de la Sierra Norte de Sevilla, salpicada aún de lagares de prensa de viga y bodegas que la filoxera transformó en almazaras para aceite. Sus caldos fueron mostos para consumo local, para ser exportados desde Sevilla y más tarde, para engrosar la producción de Jerez. Sus excedentes se destilaban dando origen a una industria de aguardientes sin igual. Quedan de este pasado, La Violetera (Constantina) El Clavel y Miura (Cazalla). El alambique y la matalahúga se emplean también para hacer el rico aguardiente de Marchena (Metro y Reguera) y Fuentes de Andalucía. Vinatero es también el aljarafe sevillano, cuyas primeras alusiones al cultivo de la vid se remontan a época romano-republicana. A pesar de las transformaciones que ha sufrido la comarca, el "mosto" sigue presente en la zona. La producción agroganadera de la dehesa (toro bravo, cabra, vaca retinta, cochino ibérico) de Sierra Morena, sus productos cárnicos, chacinas, quesos; así como la actividad artesanal del descorche y la producción de corcho, la apicultura o la actividad cinegética, la curtiduría, la fabricación de duelas de barriles, la técnica de construcción en piedra seca, la talabartería, la arriería, la producción de carbón, la carpintería son algunos de los ejemplos de la cultura inmaterial de la provincia. En los Alcores y en la Sierra Sur, los tejares, alfares para ladrillo y canteras para la producción de albero surten a toda la provincia de materiales vernáculos para la construcción. En Morón, sus caleros, producen en sus hornos tradicionales cal y yeso artesanal, que son un patrimonio inmaterial en peligro y un ejemplo de salvaguardia reconocido por la UNESCO. En la tradición ganadera, destaca la cría de Caballos de las Yeguadas de Écija. En zona de marismas, el cultivo del arroz y el marisqueo conviven con un ecosistema único en la provincia. Gran dificultad de salvaguardia tiene un saber tan importante como la pesca de ribera de Alcalá del Río, o las salinas de interior, situadas a medio camino de la Sierra Sur de Sevilla y la Sierra de Cádiz. Semana Santa, Romerías y Cruces de Mayo en toda la provincia. No cabrían sus profundidades y sus densas historias y activos presentes en una enciclopedia. Hermandades, peñas, asociaciones se encargan directamente de mantenerlas vivas y en transmitirlas. Son reflejo de las formas de relacionarse de todos los grupos sociales que las viven y recrean por ser parte de identidad. Oficios artesanos permiten y sobreviven gracias a su permanencia: tallista, imagineros, bordadores, artesanía en palma, doradores. Mantones y enrejados son producto de las sabias manos de las mujeres de Cantillana. Los Carnavales destacan en Morón y Fuentes de Andalucía. Las Ferias se extienden por la primavera y verano de toda la provincia. La más antigua, la de Mairena del Alcor. Mairena, Morón o la Puebla de Cazalla son algunos de los territorios de lo jondo en Andalucía, brillando por el toque de Morón o el cante de Mairena. Las Coplas de Cruces del Madroño, las sevillanas corraleras de Lebrija, los romances de ciego de Almadén de la Plata, las coplas de las Sandinga en la puebla de los Infantes, las canciones de arrieros y aceituneros, las saetas marcheneras, de Paradas o de la Puebla de Cazalla o los Auroros de Gilena, son algunos ejemplos de tradición musical andaluza que permanece viva por tradición oral y que se sigue transmitiendo de generación en generación. Buñuelos en Martín de la Jara, Gachas de San Arcadio en Osuna, Fritá de Caldillo, Guiso de zapatitos en Martín de la Jara, las matanza del cerdo; roscos, pestiños, torrijas, bolla, meloja, gañotes, mostachones, perrunas, hornazos y dulces que acompañan las fiestas; Sopaipas de la Puebla de los Infante, "faisanes" de Constantina, potajes, aliños de aceitunas, guisos de verdura o carne; gazpachos, arroces y fritos son algunos ejemplos de la gastronomía sevillana. |

Fotografías de Javier Romero García, Juan Carlos Cazalla Montijano y Víctor Fernández Salinas

| Dossier relacionado en este |

www.lahornacina.com